고현곤

신문제작담당

얼마 전 친구 전화를 받았다. 아들이 취직해 한턱 내겠다는 내용이었다. 즐거운 마음으로 저녁 약속을 잡았다. 전화를 끊고서야 ‘김영란법’(부정청탁 및 금품수수 금지법)이 떠올랐다. 40년 지기(知己)인데, 처음으로 직무관련성을 따져보게 됐다. 이 친구는 증권사 임원이다. 통신사 다니는 친구와 조그만 사업하는 친구가 함께 만난다. 딱히 관련성을 찾기 어렵다. 수없이 만났지만, 청탁은커녕 무슨 일을 하는지 자세히 얘기해 본 기억도 없다.

공직·교직·언론, 김영란법 시행 후 사람 기피

민원인·학부모·취재원 만나 본연의 업무 해야

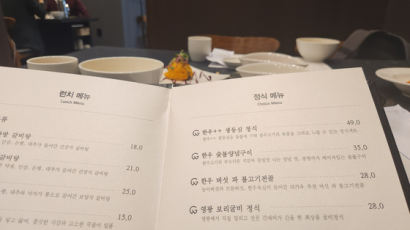

하지만 누군가 우리들이 직무관련성이 있다고 몰아세우면? 그렇지 않다는 것을 어떻게 입증하나? 욕보는 건 아닐까? 논란에 휩쓸리기 싫었다. 마음이 무거워졌다. 이 모임의 밥값은 돌아가면서 냈다. 마포 간장게장집이나 인사동 산채나물집에서 만나니 큰돈이 드는 것도 아니다. 김영란법 기준인 1인당 3만원 남짓이다. 친구가 아들 턱을 낸다고 했지만, 내 건 내가 내야겠다고 마음먹었다.

잡념이 여기서 끝나지 않았다. 밥값의 n분의 1만큼 친구에게 현금으로 줘야 하나? 현금은 입증자료가 남지 않는데…. 따로 카드로 결제해야 하나? 친구들과 저녁 한 끼를 먹는 건데, 이런저런 궁리를 하다 보니 모임 자체가 불편해졌다. 친구에게 문자메시지를 보냈다. ‘아들 취직 정말 축하한다. 이번에 여의치 않아 참석하기 어렵겠다. 연말에 한번 보자. 내가 자리를 마련할게. 미안!’

세종시 공무원도 필자와 비슷한 고민을 하는 모양이다. 경제부처 Y국장은 직무관련성이 있든 없든, 1인당 3만원을 넘든 안 넘든 무조건 n분의 1을 내기로 작정했다. 잘 생각했다. 그런데 여전히 개운치 않다. 그는 “누군가 감시하는 것 같고, 오해받는 게 싫어서 민원인을 만나지 않게 된다”고 말했다. ‘세종 섬’에 갇혀 세상 물정에 어두운 공무원이 민간과 접촉을 피한다니…. 만날 마주하는 공무원끼리 회의하고 밥을 먹는다. 민간의 고충을 파악하기도, 창조적인 아이디어를 기대하기도 어렵다. 현실과 동떨어진 정책이 나올 수밖에 없다.

공무원 입장에선 민원인의 하소연을 듣지 않아도 되는 핑곗거리가 생겼다. 일 처리를 서두를 이유도 없다. 골치 아픈 일은 ‘보류’ 딱지를 붙여 책상 고무판 밑에 넣어둔다. 규정만 어기지 않으면 그만이다. 민원인은 공무원이 만나주지 않으니 다급하거나 억울한 상황을 설명할 방법이 없다. 일이 지체되는 동안 민원인의 마음은 타들어 간다.

대학교수도 행동 반경이 위축됐다. 사람 만나는 게 불편해졌다. 김영란법 위반 신고 1호가 ‘학생이 교수에게 캔커피를 줬다’였다. 코미디 같은 일이지만, 현실은 현실이다. 외부 사람은 물론 제자 대하기도 편하지 않다. 학자가 상아탑에서 책과 씨름하면 되지 뭐가 문제냐고 반문할 수 있다. 과연 그럴까. 학문이야말로 현실에 접목해야 생명력을 유지할 수 있다. 유치원·초·중·고 교사는 학부모가 찾아오는 게 달갑지 않다. 스승의 날에 카네이션을 받아도 문제가 되는 세상이다. 잘못한 일이 없는데, 주변에서 불신의 눈초리로 지켜보는 게 기분이 좋지 않다. 학부모를 만나 학생의 학업태도·진로를 상담할 의욕이 뚝 떨어진다.

김영란법 대상인 공직자·교사·교수·언론인이 모두 사람을 상대하는 직업군이다. 사회와 소통하지 않으면 자칫 위험한 독불장군이 될 수 있는 직업군이기도 하다. 공무원이 민원인의 고충을 듣지 않고, 교사가 학부모를 만나지 않고, 언론인이 취재원을 멀리하면 무슨 일이 벌어질까. 김영란법 대상자들은 사람을 만나 본연의 업무를 해야겠다. 법 핑계를 대며 직무를 소홀히 해선 나라 전체가 활력을 잃을 우려가 있다.

정부도 김영란법에서 되는 것과 안 되는 것을 좀 더 분명히 해줘야 한다. 법은 시행됐는데, 내용이 모호하니 다들 움츠러들어 정상 업무를 못하는 것이다. 뒤늦게 관계부처 합동으로 ‘법령해석 태스크포스(TF)’를 운영한다고 한다. 애초에 국민권익위원회 몇 명에게 맡겨놓을 일이 아니었다.

첨언 한 가지. 김영란법 시행 과정에서 나타난 문제를 얘기하면 ‘부패하다’고 몰아붙이는 건 지나치게 이분법적 사고다. 투명하고 바른 사회로 가자는 법의 취지를 살리되 부작용은 최소화할 수 있도록 머리를 맞대고 고민했으면 한다.

고현곤 신문제작담당

![[단독] 尹 만난 홍준표 "총리 김한길, 비서실장 장제원 추천"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/8bdd52fd-6aff-46c6-91f2-d3aec3089861.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 18일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[사진] 김영란법 완화, 비싼 설 선물 판매 늘어](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202401/22/0222ffa2-33a5-4941-b722-84c25d76c277.jpg/_ir_410x230_/)