악셀 슈프링거 그룹이 발행하는 독일 권위지 ‘디벨트(DIE WELT)’의 뉴스룸은 거대한 원룸 형태다. 중앙에 동그란 원탁이 있는 ‘디 아이 존(the eye zone)’에는 편집국장과 모바일·태블릿 에디터, 기술 총괄 책임자가 모여 일한다. [사진 디벨트]

악셀 슈프링거 그룹이 발행하는 독일 권위지 ‘디벨트(DIE WELT)’의 뉴스룸은 거대한 원룸 형태다. 중앙에 동그란 원탁이 있는 ‘디 아이 존(the eye zone)’에는 편집국장과 모바일·태블릿 에디터, 기술 총괄 책임자가 모여 일한다. [사진 디벨트]

변하지 않으면 죽는다. 창간 50주년을 맞이한 본지가 세계 각국 미디어 디지털 혁신의 현장을 다녀왔다. 미디어 환경 변화에 따라 새로운 뉴스 제작, 유통 시스템을 실험하고 있는 혁신자들을 소개한다. 전통적 뉴스산업의 틀은 흔들리고 있지만, 뉴스산업의 위기가 곧 기회라는 목소리도 담는다. 뉴스의 중요성은 여전하며, 뉴스의 양적 팽창 속에 오히려 고품질 저널리즘에 대한 요구는 그 어느 때보다 커지고 있다는 것이다. 3회에 걸쳐 ‘디지털 혁신’을 화두로 뉴스산업의 현재와 미래를 조망해본다.

지난 7월 21일 오전 베를린 스프리강 남쪽에 위치한 독일 대표 일간지 ‘디벨트(DIE WELT)’의 뉴스룸. 투명 유리문을 밀고 들어가자 8m 높이에 사방이 뻥 뚫린 원룸이 한눈에 들어왔다. 중앙엔 ‘디 아이 존(the eye zone)’이 있었다. 편집국장과 모바일·태블릿 뉴스 에디터, 테크 전문가들이 모인 뉴스 제작의 핵이다. 정치·경제·사회·국제부 등은 ‘디 아이’ 둘레에 방사형으로 배치됐다. 10여 명 규모의 각 부서에선 모바일·태블릿·웹 뉴스 담당과 비디오·그래픽·소셜미디어 전문가들이 모여 실시간으로 기사를 내보내고 추적했다. 사방이 트인 공간에서 이들은 툭하면 모이고, 토론하고, 흩어졌다.

디벨트는 유럽 최대 미디어그룹 ‘악셀 슈프링거(Axel Springer SE)’가 발행하는 퀄리티 페이퍼(고급지)다. 올해 설립 70년째를 맞은 악셀 슈프링거는 디벨트를 비롯해 독일 최대 타블로이드지 ‘빌트(Bild)’, 자동차·컴퓨터·음악 전문지와 비즈니스 잡지 등 450여 종의 신문·잡지를 43개국에서 발행한다. 큰 덩치에도 발 빠른 디지털 혁신에 성공해 글로벌 디지털 미디어 업계의 선두주자로 꼽힌다. 이들이 만든 모바일 앱만 300개가 넘는다. 지난해 11월엔 구글이 뉴스 사용료를 제대로 지불하지 않는다며 구글 검색에서 그룹 소속 매체의 뉴스를 몽땅 빼는 전면전을 벌였다. 올 5월엔 페이스북 뉴스 서비스인 ‘인스턴트 아티클스(Instant Articles)’에 빌트가 파트너로 나섰다. 최근엔 삼성전자와 함께 만든 모바일 뉴스 앱 ‘업데이(UPDAY)’를 선보이며 플랫폼 사업에 시동을 걸었다.

◆디지털이 기본, 종이는 선택=지난 2006년 디벨트는 뉴스룸에 디지털전담팀을 꾸리고 모바일 뉴스에 도전했다. 2012년엔 “돈 주고 볼만한 고급 디지털 뉴스를 만들겠다”며 디지털 뉴스 유료화를 선언했고, 모든 기사를 디지털판에 먼저 올리는 ‘디지털 퍼스트(Digital First)’를 시작했다. 이를 통해 기존 독자의 ‘디지털 이민’을 유도했다. 10년이 흐른 지금 디벨트의 뉴스룸과 수익모델의 중심은 디지털로 이동했다. 디벨트의 유료 디지털 뉴스 구독자는 종이신문 구독자(10만 명)의 66% 수준이다.

디벨트 취재기자는 300명. 이들이 쓰는 기사는 모두 디지털판에 올라간다. 기자들은 실시간 문자뉴스 중계나 동영상 보도, 인포그래픽도 자주 활용한다. 반면 종이신문을 만드는 인력은 12명뿐이다. 종이신문팀은 디지털판 기사 중 일부를 신문에 그대로 옮겨 싣는다. 이른바 ‘디지털 투 프린트(Digital to Print)’다. 얀 에릭 페터스 편집국장은 “신문용 기사를 별도로 제작하지 않는다”며 “디지털 기사 중 다음 날 아침에 독자들이 읽으면 좋을 기사를 골라서(pick) 지면에 얹을(put) 뿐”이라고 말했다.

혹시 디지털 퍼스트가 종이신문의 품질을 떨어뜨리는 건 아닐까. 리오르 잉랜더 모바일 에디터는 “기존 신문 독자들은 디벨트의 생산 방식이 바뀐 것을 전혀 눈치채지 못하고 있다”며 “무대만 디지털로 바뀌었을 뿐 저널리즘의 본질에 충실한 기사는 계속 이어지고 있다”고 자신했다.

최근 디벨트는 어떤 디지털 기사가 잘 읽히는지 분석하기 위해 소셜미디어 추천 횟수, 동영상 첨부 여부, 독자 참여 정도 등 다섯 가지 지표를 마련했다. 독자가 어떤 경로로 기사를 읽고 유포하는지 추적하는 것도 과거와 다른 풍경이다.

◆24시간 뉴스가 흐른다=디벨트는 2010년 매체별 뉴스룸을 하나로 통합했다. 일간지와 일요판, 각각의 콤팩트판, 그리고 웹버전과 모바일 뉴스룸을 일원화했다. 매체 간 칸막이를 낮추고 3교대 근무 시스템을 도입했다. 취재기자와 제작진이 오전·오후·야간 3개 조로 나뉘어 사실상 24시간 뉴스가 흐르도록 만들었다. 야간조는 유럽과 밤낮이 바뀌는 호주 시드니에서 근무한다.

페터스 국장은 “디지털 뉴스룸이 성공하려면 신문 제작 습관에 젖어 있는 이들과 왜 변화해야 하는지를 끊임없이 소통해야 한다”며 “일단 합의가 어느 정도 됐으면 실행은 급진적으로 진행해야 한다”고 단언했다.

지면 매체 간 통합, 온·오프라인 통합에 이어 악셀 슈프링거는 이제 신문·방송 통합 뉴스룸을 시도하고 있다. 지난해 초 인수한 TV채널 N24 보도국을 현재의 디벨트 뉴스룸과 3년 내 합칠 계획이다. 지난 3월 독일 비행기 추락 사고와 그리스 재정위기 사태 때 이미 취재 협업을 시도했다.

◆기술을 아는 저널리즘=잉랜더 모바일 에디터는 “디지털 시대에는 동영상과 사진 등 ‘디지털 언어’를 잘 다룰 수 있는 역량이 중요하다”고 말했다. 이에 따라 기자와 디자이너·IT전문가 간 협업이 필수적이다. 페터스 국장은 “ 작은 스마트폰 하나만 있으면 얼마든지 만들 수 있다”며 “인쇄매체뿐 아니라 영상매체도 디지털과 결합하고 있다”고 덧붙였다.

대중지 빌트는 동영상에 더 적극적이다. 디지털 빌트(bild.de)의 동영상 생중계 앱인 페리스코프로 취재 현장에서 실시간 동영상 보도를 하는 기자도 많다. 수용자개발팀에서는 애플워치 같은 신기술이 뉴스 소비에 어떤 영향을 미치는지 연구하고 있다. 또 최근 만든 모바일 뉴스앱 ‘업데이 ’를 통해선 악셀 슈프링거가 큐레이션하는 ‘알아야 할 뉴스’와 컴퓨터 알고리즘을 통해 사용자의 평소 취향이 반영된 ‘알고 싶은 뉴스’를 제공한다.

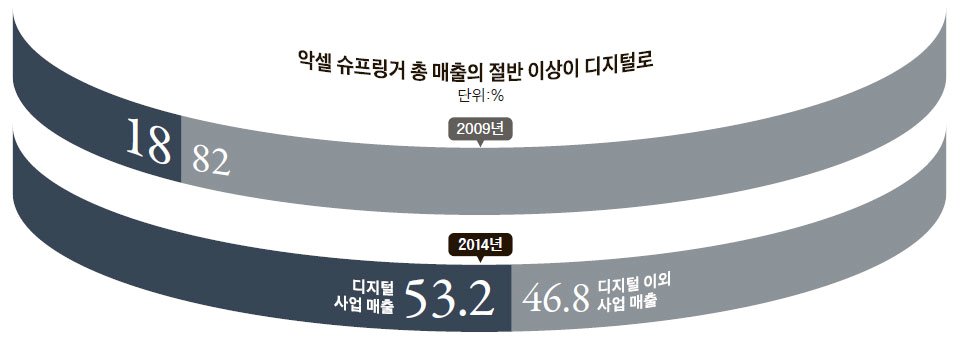

이런 디지털 혁신을 진두지휘하는 이는 마티어스 되프너(52) 최고경영자(CEO)다. 2002년 CEO에 오른 되프너는 강력한 사업 재편을 통해 적자를 흑자로 돌리고, 디지털 사업을 강화했다. 신문 구독에만 의존하는 방식에서 탈피하기 위해 여성·지역정보·가격 비교 사이트 등을 활용한 디지털 마케팅 사업에 투자했다. 그 결과 지난해 악셀 슈프링거는 매출(30억3790만 유로) 가운데 53%를 디지털 사업에서 벌어들였다. 특히 디지털 광고·마케팅 매출은 최근 매년 20%포인트이상 성장하고 있다.

사업 다각화가 성과를 내고 있지만 디벨트라는 매체 자체가 광고·유료 구독 이외 새로운 수익 모델을 창출해 내지 못하는 것도 현실이다. 라스 얀지크 디지털경영 매니저는 “전 세계 어떤 미디어도 답을 내지 못하고 있지 않은가. 지금은 도전이 필요할 때”라고 말했다.

악셀 슈프링거 미디어그룹은

언론인 악셀 슈프링거(1912~1985)가 46년 독일 함부르크에서 창업했다. 신문과 TV·라디오 잡지를 발행하던 악셀 슈프링거는 52년 대중지 빌트(Bild)를 창간하고 이듬해엔 권위지 ‘디벨트(DIE WELT)’를 인수했다. 지난해 초엔 TV 보도채널 N24도 사들여 신문·방송·잡지·뉴스포털을 모두 갖춘 유럽 최대 미디어그룹이 됐다. 최근엔 일본 닛케이 품에 안긴 영국 경제지 파이낸셜타임스(FT) 인수전에 뛰어들기도 했다.

21일 중앙 50년 미디어 콘퍼런스

중앙일보는 21일 오전 9시~오후 5시 서울 동대문디자인플라자(DDP) 알림 1관에서 ‘중앙 50년 미디어 콘퍼런스’를 개최한다. 마크 톰슨 뉴욕타임스 CEO, 토니 매덕스 CNN 인터내셔널 총괄 부사장 등이 뉴스 미디어의 미래에 대해 논한다. 신청은 j50.joongang.co.kr

“미디어 기업은 이제 디지털 기업” 유망 벤처 발굴해 투자·멘토링

악셀 슈프링거 그룹은 외부에서 성장동력을 수혈하는 데도 적극적이다. 벤처투자사를 자회사로 두고 유망한 디지털 기업에 투자하고 인수한다. 악셀 슈프링거가 이른 시간 내에 디지털 기업으로 체질을 바꾼 비결 중 하나다. 악셀 슈프링거가 주목하는 또 다른 수혈 통로는 스타트업(신생 기업)이다. 2년 전 미국 실리콘밸리의 스타트업 액셀러레이터(보육기관)인 ‘플러그앤플레이 테크센터’와 합작해 액셀러레이터 ‘악셀슈프링거 플러그앤플레이’(AS PnP)를 열었다.

지난 7월 말 만난 울리히 슈미츠(사진) AS PnP 이사는 “기존 기업들은 잠재력이 큰 미래의 ‘시장 파괴자’들과 최대한 가깝게 지내야 한다”며 “AS PnP는 유망주에 대한 투자 기회인 동시에 AS그룹의 ‘혁신 경영’ 수단”이라고 소개했다. 슈미츠 이사는 그룹의 최고기술책임자(CTO)와 그룹 벤처투자사 사장도 겸하고 있다.

빌트(Bild)의 옛 뉴스룸에 입주한 AS PnP는 유럽의 디지털 미디어·출판 관련 스타트업에 초기 투자와 멘토링을 제공한다. 슈미츠 이사는 “미디어 기업은 이제 디지털 기업”이라며 “현재의 격변을 온몸으로 받아들여야지, 방어하려거나 머뭇거려선 안 된다”고 말했다.

창업 정신과 기술 혁신에 대한 악셀 슈프링거의 관심은 2013년에도 화제가 됐다. 당시 마티어스 되프너 CEO는 그룹 내 매체의 편집국장·에디터 70여 명을 이끌고 실리콘밸리로 ‘학습여행’(learning journey)을 다녀왔다. 페이스북·구글 등 유명 IT기업부터 작은 스타트업까지 고루 만난 후, 악셀 슈프링거의 미래에 대한 격론을 벌였다. 슈미츠 이사는 “소수의 거물이 움직이는 디지털 시장에 빨리 자리를 잡지 못하면 설 자리를 잃고 말 것”이라며 “디지털은 기회”라고 강조했다.

베를린=박수련 기자 park.suryon@joongang.co.kr