지난달 24일 미당문학상 예심을 하고 있는 심사위원들. 왼쪽부터 문학평론가 송종원·조강석, 시인 나희덕·이영광, 평론가 박상수씨. [권혁재 사진전문기자]

지난달 24일 미당문학상 예심을 하고 있는 심사위원들. 왼쪽부터 문학평론가 송종원·조강석, 시인 나희덕·이영광, 평론가 박상수씨. [권혁재 사진전문기자]한국 현대문학의 두 거장인 미당(未堂) 서정주(1915∼2000) 시인과 소설가 황순원(1915∼2000) 선생. 두 사람은 100년 전 나란히 태어났다. 평생 우리 말과 얼을 아끼고 가꾸다 약속이라도 한 것처럼 같은 해 세상을 떠났다.

탄생 100주년이 되는 해인 만큼 둘의 문학정신을 기려 제정된 미당문학상과 황순원문학상의 올해 수상작은 각별할 수밖에 없다.

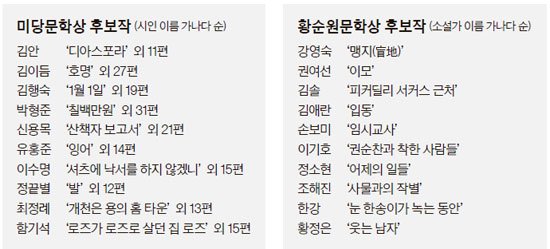

두 문학상의 올해 본심 진출작이 가려졌다. 지난 5월부터 세 달간 예심을 거친 결과 최고의 시 한 편을 뽑는 미당문학상 후보작으로 김안 시인 등 10명의 188편이, 최고의 단편소설 한 편을 뽑는 황순원문학상 후보작으로 소설가 강영숙의 ‘맹지’ 등 10명의 10편이 선정됐다.

미당문학상 예심은 시인 나희덕·이영광씨, 문학평론가 박상수·송종원·조강석씨가 맡았다. 황순원문학상은 평론가 강경석·서희원·이소연·조연정·차미령씨가 예심을 했다.

심사위원들은 “지난해 세월호 사건이 본격적으로 작품에 반영된 것 같다”고 평했다. 시·소설 마찬가지다. 다만 직접적인 언급 대신 우회적인 접근이 많다고 했다. 사건의 충격을 즉각 표출하던 시기가 지나자 작품이 한결 차분해졌다는 얘기다. 시의 경우 일부 시가 길어져 긴장감이 떨어진다는 평도 있었다.

◆문학 안의 세월호=이수명 시인의 ‘셔츠에 낙서를 하지 않겠니’와 ‘최근에 나는’ 같은 후보작은 세월호의 영향이 뚜렷하다. 함기석 시인의 ‘오염된 땅’도 마찬가지다. 나희덕 시인은 “두 시인의 경우 세월호라는 현실을 자기 세계 안에 자연스럽게 섞기 위해 굉장히 애를 쓴 것 같다”고 평했다. 언어나 시 형식을 고심하던 모더니즘 계열 시인들까지 타인의 고통을 이해하려고 노력했다는 얘기다.

이영광 시인은 자기 목소리를 포기하지 않으면서 현실을 끌어들이려 노력한 시인으로 김행숙·신용목을 꼽았다.

소설의 경우 평론가 차미령씨는 황정은의 ‘웃는 남자’, 손보미의 ‘임시교사’를 세월호와 관련지어 설명했다. 두 작품에 세월호 얘기는 나오지 않는다. 차씨는 “두 사람이 결국 해명하려 한 것은 함께 사는 삶이 뭐냐는 문제인 것 같다”고 분석했다. 세월호 사건의 영향이 농익은 형태로 나타났다는 의견이다.

평론가 강경석씨도 소설가 한강의 ‘눈 한송이가 녹는 동안’을 예로 들며, 인간이란 뭐냐는 문제를 철학적으로 따지기보다 현실·일상 속에서 풀어내려고 노력했다고 지적했다. 역시 ‘세월호 독법’이다.

지난달 21일 황순원문학상 예심을 하는 심사위원들. 왼쪽부터 문학평론가 강경석·조연정·이소연·차미령·서희원씨. [권혁재 사진전문기자]

지난달 21일 황순원문학상 예심을 하는 심사위원들. 왼쪽부터 문학평론가 강경석·조연정·이소연·차미령·서희원씨. [권혁재 사진전문기자]◆과도기의 한국문학=평론가 조강석씨는 “일부 시가 길어진 것은 무력감의 표현으로 보인다”고 평했다. 변하는 현실이나 구조에 맞춰 새로운 형식을 찾지 못하다 보니 길이가 길어져 산문처럼 됐다는 얘기다. 이영광씨는 “하늘 아래 새로운 건 없지만 새로난 목소리는 있어야 한다”고 했다. 전체적으로 참신함이 부족해 보인다는 평이다.

소설의 경우 평론가 조연정씨는 “문학작품이 미학적 전략을 개발하기보다는 현실과 동일한 고민을 공유하며 시대적 요청에 진지하게 응답하는 일에 온전히 몰두하고 있다” 고 진단했다.

미당·황순원문학상은 2001년 중앙일보가 제정했다. 올해가 15회째다. 객관적인 심사과정을 거친 수상작과 후보작의 수준과 내용은 한국문학의 현주소에 다름 아니다. LG그룹이 후원한다. 수상작은 다음달 중앙일보 창간기념일(9월 22일) 즈음에 발표한다.

글=신준봉 기자 inform@joongang.co.kr

사진=권혁재 사진전문기자

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![세월호 다 잊었나…배 불법 증개축∙과적, 해양재난 여전했다 [세월호 3654일]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/17/6b786855-bd2d-4631-9a63-784020d2d772.jpg/_ir_410x230_/)

![[로컬 프리즘] 세월호 참사 10년 만에 문 연 해양안전관과 진도 주민들](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/17/37b868aa-aad3-453b-afe5-ec9b9c35dfbd.jpg/_ir_410x230_/)