‘동양의 피라미드’라 불리는 거대한 돌무덤인 장군총을 참가자들이 탑돌이 하듯 둘러싸고 돌았다. 오녀봉 채석장에서 15년 걸려 날라온 거대한 돌 1200개의 운반 방법이 놀랍다. [권혁재 사진전문기자]

‘동양의 피라미드’라 불리는 거대한 돌무덤인 장군총을 참가자들이 탑돌이 하듯 둘러싸고 돌았다. 오녀봉 채석장에서 15년 걸려 날라온 거대한 돌 1200개의 운반 방법이 놀랍다. [권혁재 사진전문기자]

지안(集安)으로 가는 G201 도로 연변에서, 여름의 산맥은 푸르고 힘찼다. 빛나는 산맥들이 하늘을 향해 고함을 지르는 듯했는데, 산맥을 돌아 나가면 한없는 벌판이 전개되었고, 벌판의 먼 가장자리에서 산맥은 다시 일어서서 끝이 없었다. 지안은 압록강변의 산악분지였다. 험준한 지형에 의지해서 요새형 도읍을 여는 고대 국가의 산세가 그대로 남아서 여름의 힘으로 번들거렸다.

지안의 민가들은 비슷한 크기에 동일한 모델로 지어졌고 담장의 높이도 똑같아서 사회주의식으로 설계된 취락의 동질성을 보였고 마을에는 상업광고가 전혀 없었다. 집집마다 담장에 삼족오(三足烏)·봉황새·연꽃·구름 같은 고구려 고분벽화의 문양을 그려 놓았다. 무덤 속에서 나온 문양들이 사람 사는 마음의 담장을 꾸미고 있으니, 여기는 고구려 초기 400여 년의 강성한 도읍지다.

고구려 왕들의 존호는 유교적 세계관의 관념에 물들지 않아서, 삶과 마주 대하는 언어의 건강함을 보여준다. 산상왕(山上王, 10대), 동천왕(東川王, 11대), 중천왕(中川王, 12대), 서천왕(西川王, 13대), 봉상왕(烽上王, 14대)들은 죽어서 그 왕이 묻힌 자리의 이름을 존호로 삼아 후세에 전했다. “11월에 왕이 돌아가시니 소수림(小獸林)에 장사 지내고 존호를 소수림왕이라고 하였다”는 대목은 내가 읽은 『삼국사기』 중에서 가장 아름다운 문장에 속한다. 소수림은 어디인가. ‘작은 짐승들이 모여 사는 숲’이라는 뜻으로 봐서 아마도 국내성 왕궁에 딸린 동물원이 아닐까. 고구려의 왕들은 죽어서 강가에 묻히거나 산꼭대기 봉수대에 묻히거나 ‘작은 짐승들이 사는 숲’에 묻혀서 한 줌의 흙을 국토에 보탰고 그 묻힌 자리의 지명에 불멸의 지위를 부여했다. 고구려인들의 강토 사랑은 그처럼 구체적이고 현실적이었다. 왕들은 죽어서 자신의 존호를 국토에 포개었다.

광개토대왕(廣開土大王, 20대)의 존호는 왕의 무덤 자리가 아니라 그 생애의 자랑과 고난을 압축하고 있는데, ‘광개토’는 한반도 모든 임금의 존호들 중에서 가장 사실적이고, 서사적이고, 압도적이고, 다이내믹하다. 광개토대왕은 39세에 죽었다. 그의 아들 장수왕은 97세까지 살았고 그중 78년을 왕위에 있었다. 장수왕은 장수하기도 했지만 그의 존호에서는 부왕의 요절에 대한 한이 묻어난다. 광개토대왕의 치세에는 ‘나라는 부강하고 백성은 편안하고 오곡이 풍성했다’고 비문에 적혀 있으니, 이 젊고 용맹한 임금이 요절했을 때 고구려 신민의 슬픔은 하늘에 닿았을 것이었다.

지금 광개토대왕비는 유리로 지은 비각 안에 갇혀 있다. 이 유리 껍데기를 상상 속에서 없애버려야만 6.39m 비석의 온전한 모습이 보인다. 비석은 돌의 테두리를 대충만 다듬었고, 이수가 없는 거친 자연석이다. 그 돌은 가없는 들판에서 우람한 존재감으로 광야를 압도하고 있다. 문자가 산하를 직접 마주 대하고 있고 그 긴장감이 비석 전체를 휩싸고 있다. 그 자체는 획이 굵고 기교를 드러내지 않는 안정된 예서였고 역사의 들판을 향하여 직접 외치는 강력한 생명력을 품어내고 있었다. 문자는 시대의 들판에서 벌어진 정복과 살육을 로망으로 바꾸어 놓은 것이 아닌가 하는 의문을 나는 감당하기 어려웠는데, 비석의 1775자 문자들은 산하를 휩쓸고 간 말 먼지와 눈보라가 돌에 각인되는 방식으로 전개되고 있었다.

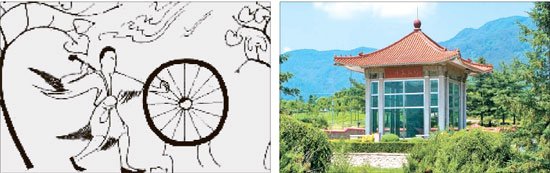

‘오회분’ 5호묘 고분벽화에 그려진 바퀴를 굴리는 남자 모사도(왼쪽), 유리 비각 속 ‘광개토대왕비’.

‘오회분’ 5호묘 고분벽화에 그려진 바퀴를 굴리는 남자 모사도(왼쪽), 유리 비각 속 ‘광개토대왕비’.장군총은 ‘동양의 피라미드’라는 별명처럼 크고 웅장했다. 장군총이 장수왕의 무덤이라는 설은 물증이나 기록으로 뒷받침되지는 않지만, 장군총은 광개토대왕비와 가까운 들판에서 고대적인 힘의 단순성을 거대한 규모로 분출하고 있었다. 광개토대왕은 북진했고 장수왕은 남진했다. 장수왕은 평양으로 도읍을 옮겼으므로 평양에서 죽었을 터인데 죽어서 부왕이 묻힌 고토(故土)에 묻히려고 지안에 미리 무덤 공사를 시작했을 수도 있다. 나는 광개토대왕비와 장군총 사이에 부자 관계가 성립되기를 바란다. 그것이 역사의 로망이며 임금 부자의 홍복일 것이다. 장수왕의 장사를 치를 때 평양에서 지안으로 향하던 운구 대열의 위용을 나는 상상할 수가 없지만 광개토대왕비와 장군총의 표정은 고대적 열정의 분출로 서로 통해 있었다. 크고 거침없는 힘이었다.

지안에는 20여 기의 고구려 벽화고분이 산재해 있다. 그중에서 일반이 관람할 수 있는 곳은 오회분(五會墳) 5호묘뿐이다. 오회분은 다섯 기가 한곳에 모여 있는 무덤 떼를 말한다. 5호묘의 현실벽면에서 천장에 이르는 공간에는 환상의 나라를 날아다니는 상서로운 짐승들과 악기를 연주하며 하늘로 날아가는 선계의 인간들이 그려져 있다. 거기에는 현실을 넘어서는 공간이 있었고, 그 공간을 흐르는 음악과 율동과 시간이 있었다.

벽화 속에서, 바퀴를 굴리는 남자가 현실과 초현실, 그 양쪽의 시간을 건너가고 있었다. 그 바퀴는 소달구지나 마차 바퀴처럼 투박한 바퀴가 아니라 내 자전거 바퀴처럼 날렵하고 경쾌한 바퀴였다. 바퀴살은 가늘고 선명했다. 단단한 강철이 아니면 그처럼 가는 살로 하중을 받아낼 수 없을 것이었다. 그 바퀴는 수레에 연결되지 않은 바퀴였고, 아직 현실에 적용되지 않은 바퀴의 순수한 원형이었다. 고구려의 바퀴는 세속적 번영의 절정을 이루는 위세품이며 실용품이었던 모양이다. 무덤 속의 수많은 그림 중에서 그 바퀴는 가장 사실적이며 첨단적인 신문물이었다. 그 고구려의 바퀴가 이 세상에서 저세상으로 흘러가고 있었는데, 바퀴를 쥔 사람의 동작은 경쾌했다. 도교적 초월의 열락 속에서도 고구려 사람들은 세속적 욕망의 건강함을 단념하지 않았다. 오회분 5호묘뿐 아니라 다른 고구려 무덤 속에서도 세속의 생활은 건강하고 활기찬데, 바퀴는 그 첨단을 이룬다.

베이징과 선양을 다녀온 박제가(朴齊家, 1750~1805)는 바퀴에 열광했다. 그의 저서 『북학의』는 첫 페이지부터 바퀴 예찬으로 시작한다. 그는 바퀴의 문화적·경제적 사명의 발견자였다. 그는 바퀴의 이용이 단절된 조선의 현실을 개탄했고, 연결된 도로를 바퀴로 소통함으로써 세상을 바꿀 수 있다고 주장했다. 그의 진언은 배척되었다. 박제가의 시대에까지 고구려의 바퀴는 버려져 있었다.

바퀴는 원이다. 이것에 동력을 연결시켜서 도로 위에서 굴리면 인간은 한없이 앞으로 나갈 수 있다. 인간의 갈 길은 멀고 멀다. 그림 속의 고구려 바퀴는 아직도 굴러가고 있었다.

김훈

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![호수에 차 놓고 사라진 건설사 대표…전북 정·재계 뒤집혔다 [사건추적]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/df7d6025-7503-46ff-95c7-aa068e21a72b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)