올해 베니스 비엔날레 ‘프론티어스 리이메진드’ 전시에 초청된 설치 작품 ‘Aggregation 15-MA012’(2015).

올해 베니스 비엔날레 ‘프론티어스 리이메진드’ 전시에 초청된 설치 작품 ‘Aggregation 15-MA012’(2015).

새로움을 계속 추구하는 것은 작가의 숙명이다. 그러나 쉽지 않다. ‘새로움’도 어렵거니와 ‘계속’은 더 힘들다. 한지 작가 전광영(71)에게도 마찬가지다. 그러나 그는 지치지 않고 그 작업을 해왔고, 그 모습을 누군가 어디선가 지켜보고 있었다.

베니스 비엔날레 초청 작가 전광영, 세계로 펼치는 꿈

올해 제 56회 베니스 비엔날레에서 병행 전시로 열린 ‘프론티어스 리이메진드(Frontiers Reimagined·5월 9일~11월 22일)’에 초청 받은 것도 그런 맥락 위에 있다(병행 전시란 비엔날레 재단의 승인을 얻어 열리는 개별 행사로 비엔날레 로고를 쓸 수 있다. 올해는 44개가 열렸다. 한국 작가들이 참가한 병행 전시는 이 외에 ‘단색화 Dansaekhwa’ ‘점프 인투 디 언노운 Jump into the Unknown’ ‘휴머니스틱 네이처 앤 소사이어티 Humanistic Nature and Society’가 있다).

그는 개막식에 참가한 뒤 곧바로 독일 뒤셀도르프로 날아갔다. 올 가을에 있을 벡앤에글링(Beck & Eggeling) 갤러리 전시 논의를 하기 위해서다. 올 여름에는 영국 에딘버러 페스티벌 전시 부문에 초청 받았다. 지난 2월부터 넉달간은 하와이 호놀룰루 현대미술관에 작품을 걸었고 4월에는 런던 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄에서 아티스트 토크 및 컨퍼런스 행사를 했다. 전세계가 그를 부르고 있는 셈이다.

그는 어떻게 자신의 작업을 ‘계속’해서 ‘새롭게’ 진행해온 것일까. 베니스 전시 현장과 경기도 판교에 있는 스튜디오에서 그를 만났다.

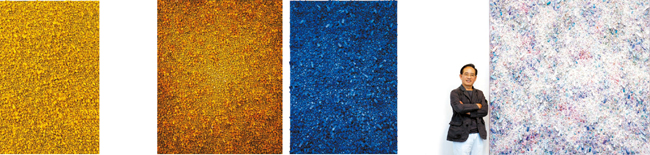

전광영 작가의 새로운 스타일의 ‘집합(Aggregation)’ 시리즈.

전광영 작가의 새로운 스타일의 ‘집합(Aggregation)’ 시리즈. 베니스 날씨는 청명했다. 푸른 하늘과 쪽빛 바다와 벽돌색 건물들이 근사한 조화를 이뤘다. ‘프론티어스 리이메진드’ 전시가 열린 팔라초 그리마니(Grimani) 뮤지엄은 가운데 마당이 있는 정(井)자형의 고색창연한 건물이었다. 16세기부터 국립미술관 역할을 해왔으며 이 도시에서 가장 중요한 프레스코화의 일부가 이곳에 있다.

정문에서 기다리고 있던 코디네이팅 디렉터 나탈리 베르니치가 반갑게 전시장으로 안내했다. 각국 작가의 작품들이 개성을 뽐내고 있는 가운데 3층으로 올라갔다. 방 하나가 전광영 작가를 위한 공간이었다. 벽면에는 평면 작품 2점이, 방 한 가운데에는 높이 3m 50cm 짜리 거대한 조각이 걸려있었다.

“원래 천장에 온전히 매달려있어야 하는데 워낙 건물이 오래되어 조각 밑에 받침대를 할 수 밖에 없었다고 양해를 구하더라고요. 하여튼 크레인으로 조심조심 들어올리는데 애로사항이 좀 있었습니다.”

미리 와 설치를 진행한 전용운(38) 디렉터의 설명이다. 이번 전시를 위해 새로 만들어진 조각은 모양이 기괴했다. 표주박 같기도 하고 도깨비 방망이 같기도 했다. 전 작가는 이에 대해 “현대 문명에 대한 상징”이라고 설명했다. “현대화된 모든 문명의 이기에 의해 희롱 당하고 있는 현대인을 표현하려고 했습니다. 정육점에 매달린 고깃 덩어리같은 비참한 존재. 가운데 푹 패여있는 것은 현대인의 가슴 속 깊이 새겨진 상처 같은 것이죠.”

이번 전시는 뉴욕·홍콩·싱가포르에 갤러리를 갖고 있고 뉴욕에 있는 타고르 국제재단 이사장을 겸하고 있는 산다람 타고르(Sandaram Tagore)의 직접 요청에 의해 이뤄졌다. 우리가 알고 있는 인도의 시인, 바로 그 집안이다. 전시장 한 켠에는 시인 타고르가 아인슈타인, 간디와 나란히 찍은 사진이 수줍게 걸려있었다. 전시 작가 44명이 대부분 타고르 갤러리의 전속 작가인 만큼 전 작가의 초청은 이례적이었다.

“전 작가의 작품을 오랫동안 보아 왔습니다. 성장 과정에서의 작품과 지금 보여주고 있는 것을 봤을 때 앞으로 더 많은 것이 나올 수 있는 작가라고 판단했습니다. 몇 년 전 서울에서 열린 국제아트페어(KIAF)에 갔다가 스튜디오에도 들렀지요. 개인전을 열자고 했다가 거절 당했는데 이번 베니스 비엔날레 전시에는 응해주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 앞으로도 좋은 인연을 이어갔으면 합니다.”

나중에 판교 스튜디오에서 만난 전 작가는 “산다람이 ‘2017년 제 57회 베니스 비엔날레에는 작가를 4~5명만 초청해 각자 개인전을 크게 열테니 꼭 참가해달라’는 메일을 보내왔다”며 “홍콩의 한 유명 갤러리도 전속 제의를 해왔다”며 행복한 고민을 털어놓았다.

2015년 베니스 비엔날레 전시장 모습, 2013년 뉴욕 전시장을 찾아 전 작가로부터 설명을 듣고 있는 반기문 유엔사무총장 부부, ‘집합’ 시리즈를 클로즈업한 모습.(왼쪽부터)

2015년 베니스 비엔날레 전시장 모습, 2013년 뉴욕 전시장을 찾아 전 작가로부터 설명을 듣고 있는 반기문 유엔사무총장 부부, ‘집합’ 시리즈를 클로즈업한 모습.(왼쪽부터)  ‘Aggregation M00-149’(2000), Mixed media with Korean mulberry paper, 148 x 115 cm

‘Aggregation M00-149’(2000), Mixed media with Korean mulberry paper, 148 x 115 cm 세계가 주목하는, 세계로 향하는 작가

전 작가의 이같은 ‘세계화’는 급속하게 진행중이다. 외국의 주요 화랑과 단단한 커넥션을 구축했다. 란다우(LANDAU FINE ART·몬트리올), 해스티드 크라우슐러(HASTED KRAEUTLER Gallery·뉴욕), 벡앤에글링(뒤셀도르프), 버나드 제이콥슨(Bernard Jacobson Gallery·런던), 아트 플러럴(Art Plural Gallery·싱가포르)이 그들이다. 컬렉터 층이 얇은 한국 시장보다 세계 시장에서 정면 승부해야겠다는 그의 의지가 반영됐다. 게다가 세계 최대 미술 장터인 스위스 아트 바젤이 열리는 이달 중순이면 세계적인 갤러리와 ‘아주 좋은 일’이 있을 것이라는 게 전 작가의 귀띔이다.

2012년 독일 쿤스트베르크 뮤지엄에서 안젤름 키퍼, 고트하르트 그라우프너와 함께 한 3인전은 당초 전시 기간을 훌쩍 넘겨 1년 가까이 진행되기도 했다.

그들은 전광영 작품 세계의 어떤 점에 매료되는 것일까. 지난해 세계적인 미술 전문 출판사 스키라 리졸리(Skira Rizzoli)는 『멀버리 마인드스케이프(Mulberry Mindscapes)』라는 제목으로 전 작가의 작품집을 출간했다. 미국 UC 샌디에이고의 존 웰치먼 교수(미술사학)는 이 책에서 “그의 작품은 사회적 관계, 문화적 갈등, 그리고 세계의 미래가 어떻게 시각 예술 작업 내에서 고려될 수 있는지에 대한 질문을 좀 더 분명하게 상기시키는 도전적 문제들을 내포하고 있다”고 말한다. 그는 전 작가와 쿠사마 야요이·김창열·김환기의 작업을 비교하면서 쿠사마의 ‘축적’과 전광영의 ‘집합’의 유사성을 살펴보고 김창열 텍스트의 독해력과 확장성, 김환기 작품의 우주적 공간성을 비교분석하기도 했다.

미국의 미술평론가 카터 레트클리프는 “그는 우리 시대 정보 이론의 중요성을 이해하고 있었다”라며 “작품의 기본 단위인 삼각 조각은 의미로 가득찬 정보 ‘비트’로, 수량적인 것이 아닌 질적인 것이라는 차이가 미적 무게를 갖게 한다”고 말했다.

전광영 작가의 설치 작품을 보고 있는 외국 관람객들.

전광영 작가의 설치 작품을 보고 있는 외국 관람객들. 무수한 고민 끝에 바꾼 형태와 색깔

1970년대 미국. 가난했지만 젊고 혈기 넘치는 한국인 유학생에게 자신의 생각을 거침없이 표현하는 추상표현주의는 ‘구세주’였다. 하지만 곧 마음속 깊은 곳에서의 질문이 그를 흔들었다. ‘철학과 방법을 빌려온 이상, 나는 영원히 이류로 남을 수 밖에 없지 않는가.’

세상에 없는 예술이 필요했다. 귀국해서는 이미 자리잡은 동료와 선후배를 보며 ‘나는 마라토너다. 나는 초조하지 않다’고 되뇌고 매년 전시회를 가지면서도, 그 고민은 빠지지 않는 가시처럼 그의 마음을 툭하면 찔러댔다.

그러던 1995년의 어느 봄날, 독감에 시달리던 그에게 부인이 가져다준 약봉지가 벼락처럼 머리를 쳤다. 어릴적 한약방 천장에 매달려있던 약봉지의 추억에서 거대한 힌트를 얻은 것이다. “약재명이 적힌 약봉지는 정보이자 인류가 쌓아온 경험의 산물입니다. 옛사람이 읽던 책 종이는 나에 의해 새롭게 배열되면서 전혀 다른 의미의 무엇으로 재탄생하는 것이죠. 이 삼각형 한 조각 한 조각을 의식적으로, 때로 무의식적으로 2차원의 공간에 붙이는 행위를 통해 정보의 최소 단위인 각 조각, 즉 생명의 클론들이 다차원적으로 인접한 조각들과 화합하고 대립하고 때로 크게 충돌하는 것을 표현하고 싶었습니다.”

싼다는 행위는 보자기 문화다. 정확한 박스가 아닌 여유와 정이 있는 보자기. 그런 철학을 담아 처음 만든 한지 작품은 예상을 뒤엎었다. 95년 처음 나간 시카고 아트페어에 가져간 두 점이 모두 팔린 것. 그 이후도 마찬가지였다. 국내에서와는 전혀 다른, 뜨거운 반응이었다.

“그렇게 한 동안 잘 나갔지요. 그런데 어느 순간 갤러리에서 ‘선생님, 이번 아트 페어에는 좀 쉬시는 게 좋겠어요’ 하더라고요. 이제 제 작품이 안 팔린다는 뜻이었어요. 작품 세계를 바꿔야 한다는 뜻이기도 했죠.”

무수한 고민 끝에 형태와 색을 바꿨다. 달 표면처럼 우툴두툴 혹은 구멍이 난 것처럼 입체 효과를 주기도 하고 전통 염료를 이용해 형형색색으로 물들이기도 했다. 그렇게 꾸준히 변화를 주는 것을 보면서 그의 작품에 관심 갖는 해외 갤러리도 늘어갔다.

“외국 컬렉터들은 작품을 처음 보고 마음에 든다고 덜컥 사지 않습니다. 3년이고 4년이고 지켜보지요. 저 작가가 자신의 스타일을 계속 고수하는지, 아니면 변화를 주려고 하는지 일일이 점검하죠. 최근에 독일의 한 글로벌 기업 2세가 절 찾아왔어요. 3년 걸려 집을 새로 짓는데, 거기 걸맞는 작품을 해달라며. 어떻게 알고 왔느냐고 했더니 이미 해외 화랑을 통해 몇 년 째 보아왔다고 하더라고요.”

전 작가의 작품은 런던 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄, 뉴욕 UN본부, 워싱턴 우드로윌슨인터내셔널센터, 독일 에버딩엔-누서도프 뮤지엄, 서울 국립현대미술관과 삼성미술관 리움 등에 소장돼 있다.

내후년 가을 쯤이면 그가 꿈꾸던 미술관이 문을 연다. 이제 자신의 작품과 수집품을 모아 놓고 예술 인생을 반추할 법도 하건만, 그는 “새로운 시작일뿐”이라고 말한다. 그다운 말이다.

베니스 글 정형모 기자 hyung@joongang.co.kr, 사진 전호성 객원기자·전광영 스튜디오

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)