김경호 한국사경연구회장은 솔직했다. “집중력이 예전 같지 않다. 박찬호로 치면 50대, 김연아로 치면 30대 나이가 됐다”고 했다. 그의 얼굴에 ‘법화경 견보탑품’ 복사본을 비췄다. [권혁재 사진전문기자]

김경호 한국사경연구회장은 솔직했다. “집중력이 예전 같지 않다. 박찬호로 치면 50대, 김연아로 치면 30대 나이가 됐다”고 했다. 그의 얼굴에 ‘법화경 견보탑품’ 복사본을 비췄다. [권혁재 사진전문기자]속된 말로 사람이 할 짓이 아니다. 1㎜의 좁은 틈에 머리카락 굵기의 0.1㎜ 선을 붓으로 그려 넣는 일이다. 눈을 깜박이면 안 된다. 숨도 작게 쉬어야 한다. 잠시라도 방심하면 선이 비뚤어진다. 물감도 특이하다. 아교에 금가루를 섞는다. 붓끝에 묻은 아교는 3~5초면 굳어버리기에 엄청난 집중력이 필요하다. 그런 고행을 하루에 8시간 한다. 주변의 방해를 받지 않는 새벽 시간을 이용한다. 작품 하나를 마치려면 보통 5~6개월, 길게는 9개월이 걸린다. 그러기를 20여 년이 됐다.

외길 김경호(53) 한국사경연구회장의 얘기다. 사경(寫經)은 말 그대로 불경을 옮겨 적는 일이다. 활자 문화가 발달하지 않았던 먼 옛날, 부처의 깨달음을 전하는 주요 통로였다. 고려시대의 정수인 팔만대장경 밑바탕에도 사경의 전통이 깔려 있다. 글만 쓰는 게 아니다. 불경의 고갱이를 그림으로 간추린 변상도(變相圖)도 정치하기 그지없다. 조선시대 억불(抑佛)정책으로 단절됐던 사경 문화를 되살린 이로 평가받는 김씨를 부처님오신날(25일)을 2주 앞둔 지난 11일 서울 연희동 한국사경연구회에서 만났다. 그가 10여 년 전부터 작업실로 쓰는 곳이다.

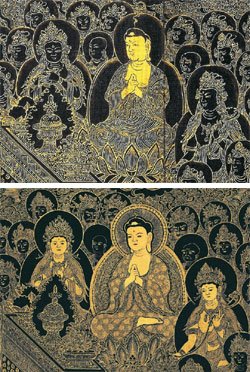

국보 235호로 지정된 고려사경 ‘화엄경 보현행원품’(위·부분)과 김경호씨의 리메이크 작품. 그림이 보다 화려하고 섬세해졌다. 전통의 창조적 계승에 해당한다. 원본은 삼성미술관 리움에 소장돼 있다.

국보 235호로 지정된 고려사경 ‘화엄경 보현행원품’(위·부분)과 김경호씨의 리메이크 작품. 그림이 보다 화려하고 섬세해졌다. 전통의 창조적 계승에 해당한다. 원본은 삼성미술관 리움에 소장돼 있다.- 1㎜가 이렇게 널따랄 줄은 몰랐다.

“1㎜ 안에 5~10개의 미세한 선을 긋는다. 글과 그림에 집중하다 보면 경계가 환하게 열리는 순간이 있다. 무념무상의 삼매경(三昧境) 같다. 어떤 망상도 들지 않는다. 입신(入神)의 경지에 오른 바둑 기사가 몇 십 수 앞을 내다보는 것처럼 초몰입 상태에선 1㎜가 우주처럼 넓은 공간이 된다.”

- ‘모래알에서 세상을 본다’는 말이 있다.

“1㎜ 크기의 부처 얼굴에 눈과 코, 입을 집어 넣을 때도 있다. 붓끝의 한두 개 털로 그려야 0.1㎜의 선이 나온다. 20분 정도 지나면 붓털이 얘기를 걸어온다. ‘나 피곤해서 더 이상 못하겠다’라고. 그때 붓을 빨아주고, 2~3분 지난 뒤 다시 시작한다. 한 시간 간격으로 붓과 아교에 섞여 있는 불순물도 걸러 줘야 하고…. 작업할 때는 외출도 하지 않는다. 밥도 집 밖에서 먹지 않는다. 과식할 수 있기 때문이다. 배가 부르면 청정심을 잃게 된다.”

- 수도승이 따로 없는 것 같다.

“고교 때 스님이 되려고 세 번 가출한 적이 있다. 전남 해남 대흥사에서 계(戒)를 받기 사흘 전에 아버지께서 ‘같이 죽자’고 하셔서 산에서 내려올 수밖에 없었다. 전생에 사경승이었는지 모른다(웃음). 사경은 매우 고된 일이다. 아교가 굳지 않으려면 실내 온도가 35도를 넘어야 한다. 습도도 90%는 돼야 한다. 장마철이 제격이다. 습도가 높으면 금의 발색이 좋다. 조금만 붓을 잡고 있어도 가슴에, 등에 땀이 흐른다.”

- 그런데 왜 굳이 사경인가.

“사경은 고려시대 꽃피웠던 찬란한 문화다. 중국에 수출될 정도였다. 불교 한류인 셈이다. 우리에게 이런 우수한 문화가 있다는 것을 알리고 싶었다. 제 팔자요, 업(業)이다. 그 가치를 알아주지 않아 외로울 때도 있지만 사경에 빠진 순간에는 세상을 잊게 된다. 참선 못지않은 수행법이다. 오전 6시 밤샘 작업을 마치고 나면 이가 들릴 정도다.”

- 어금니가 모두 빠졌다는 말도 있던데.

“임플란트를 했다. 앞니 한 개도 임플란트다. 혼신을 다하다 보면 저도 모르게 이를 악물게 된다. 바로 치과에 가야 했는데 그러질 못했다. 한창 열중할 시기에 하루라도 붓을 놓으면 불안감에 빠지게 된다. 일주일, 보름이 지나도 붓을 다시 잡을 수 없게 된다. 그렇게 몇 개월 지나니 어금니마저 빠지게 되더라.”

김씨가 3년 전 완성한 ‘감지금니 7층 보탑- 묘법연화경 견보탑품’을 함께 감상했다. 감지(紺紙)는 짙은 남색으로 물들인 종이를, 금니(金泥)는 금가루를 말한다. 『묘법연화경(妙法蓮華經·법화경)』의 한 대목인 ‘견보탑품(見寶塔品)’을 옮긴 작품이다. 가로 길이가 6m63㎝에 이른다. 세로는 7.5㎝. 표지를 태극기와 무궁화로 세밀하게 꾸미고, 경문(經文)은 5층·7층 탑 463개의 층마다 한 자 한 자 한글 궁체로 적었다. 고려의 전통을 잇되, 한국의 정체성과 현대성을 살리려는 의도다.

- 탑마다 글자를 또박또박 집어넣었다.

“사경이라고 베끼기에 그쳐선 곤란하다. 고려시대 것보다 정교하고 새로워야하지 않겠는가. 궁체는 한글의 대표적 서체다. 한 획 한 획 끝까지 정자로 썼다. 어느 부분도 흐트러짐이 없다. 지난해 4월 미국 뉴욕에서 ‘묘법연화경 견보탑품’과 함께 전시한 ‘일불일자 화엄경 약찬게(一佛一字 華嚴經 略纂偈)’ 뒷부분에는 엠파이어스테이트 빌딩도 그려 넣었다. 세계는 하나라는 이미지였다. 1.1㎝ 크기의 불상 800여 개를 그리고, 그 불상마다 경전 본문을 한 글자씩 적었다.”

- 왜 한자가 아닌 한글인가.

“전북 김제향교 전교(典校·책임자)였던 아버지 밑에서 한학과 서예를 배웠다. 초·중·고 시절 각종 서예대회에서 상도 휩쓸었다. 불교 집안에서 성장해 어려서부터 사경과 익숙했다. ‘한길’ ‘외로운 길’을 뜻하는 호(號) ‘외길’도 고교 때 제가 직접 붙인 것이다. 2000년대 이후 뉴욕·로스앤젤레스 등에서 20여 차례 전시를 했는데 한자로 쓰면 현지 관객들이 중국 것으로 오해를 했다. 우리 문화를 알리려면 한글을 써야 했다.”

- 사경과 서예의 차이라면.

“서예가 일필휘지(一筆揮之)의 예술이라면 사경은 부처의 깨우침(경전)을 닦는 수행과 같다. 흘려 쓰는 초서(草書)에 능했던 선조들도 사경만큼은 단정한 해서(楷書)로 썼다. 요즘 서예계에선 작은 글씨를 쓰지 않는다. 기본이 약할 수밖에 없다. 사경에선 1㎝ 안팎의 글씨를 쓰지만 삐침·흘림 등 서예의 모든 요소를 구사한다. 신라의 김생, 고려의 탄현, 조선의 안평대군 등 옛 명필은 작은 글씨에도 능통했다. 우스운 얘기지만 저는 군 시절에 작은 글씨를 단련했다.”

- 무슨 얘기인가. 흥미롭다.

“전주 35사단에서 온갖 상장과 차트 글씨를 전담했다. 수백만 자 정도 쓴 것 같다. 글을 쓰느라 닷새 동안 군화를 못 벗은 적도 있다. 과장이 아니다. 컴퓨터가 없던 시절이었다. 간부들 이웃집 문패까지 써 주기도 했다. 군대가 사경의 도량이었던 셈이다.”

- 사경을 업으로 삼은 결정적 계기라면.

“붓과 맺은 인연이 쌓여왔을 뿐이다. 굳이 한순간을 꼽자면 1997년 조계종과 동방연서회가 주최한 첫 사경대회에서 대상을 받았을 때다. 당시 심사위원장이었던 여초(如初) 김응현(1927~2007) 선생이 당신 제자들 대신에 저를 1등으로 뽑아주셨다. 그 책임감을 다하려고 여기까지 온 것 같다. 2002년 한국사경연구회를 차렸고, 후학도 키우고 있다.”

- 미래가 밝은 것만은 아닌 것 같다.

“작품을 팔려고 시작한 건 아니지만 시장이 미미하다. 절집에서도 불상과 불탑은 화려하게 세워도 정작 그 안에 들어가는 핵심 물품인 사경에 대한 인식은 거의 없다. 국보·보물만 200여 점에 이르는 사경이지만 말이다. 전통이 끊겨 무형문화재 종목에도 오르지 않았다. 현실은 안타깝지만 사경의 범위를 계속 확장해 갈 것이다. 성경·쿠란·만다라와 접목해 세계인이 공감하는 사경의 최고 경지를 보여주고 싶다.”

- 부처님오신날이 다가왔다.

“글자를 예쁘게 쓰는 게 사경의 목적이 아니다. 세상 만물에 차이를 두지 않았던 부처를 되새기는 것이다. 어떤 종교든 결국 한곳에서 만난다. 동서양 구분이 없다. 팔만대장경을 옮겨 쓰면 무슨 소용이 있나. 3000배를 하고 교만해지는 것보다 바로 옆 이웃에게 따듯한 미소 한번 건네는 게 부처가 온 뜻이다.”

글=박정호 문화·스포츠·섹션 에디터 jhlogos@joongang.co.kr

사진=권혁재 사진전문기자

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![호수에 차 놓고 사라진 건설사 대표…전북 정·재계 뒤집혔다 [사건추적]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/df7d6025-7503-46ff-95c7-aa068e21a72b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)