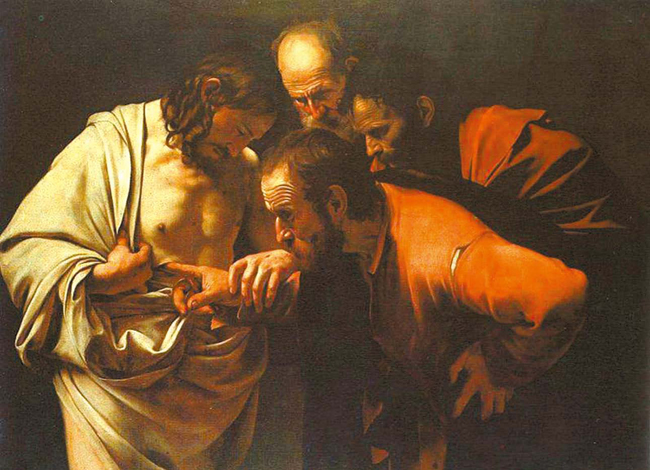

카라바조(1571~1610)라고도 통하는 이탈리아의 화가 미켈란젤로 메리시의 ‘성(聖) 토마스의 의심’.(1601~1602).

카라바조(1571~1610)라고도 통하는 이탈리아의 화가 미켈란젤로 메리시의 ‘성(聖) 토마스의 의심’.(1601~1602).

“시간! 내 얼굴을 그리기나 하라고, 이 게으름뱅이야, 우리의 껍질을 벗기는 수백 년의 광기! 마치 장님들을 향해 가고 있는 마지막 인간의 눈알같이 고독하게 홀로인 나.”

<41> 의미 있는 죽음이란

1913년 러시아 시인 블라디미르 마야코브스키가 이 시를 쓴 지 불과 몇 개월 후. 인류 최고의 문명이며 지성의 축(軸)이라고 자화자찬하던 독일·영국·프랑스·러시아는 서로가 서로의 가죽을 벗기고 서로가 서로의 배를 총검으로 찌르기 시작한다.

『정글북』으로 유명한 영국 작가 러디어드 키플링(Rudyard Kipling)이 불과 15년 전 까만·노란·빨간 피부의 ‘어린 아이’ 같은 아시아인과 아프리카인을 정복하고 그들에게 글과 기관차와 하수도를 가르쳐주는 것이야말로 ‘백인의 짐’이라며 유럽인을 격려하지 않았던가? 키플링의 철없는 ‘어린 아이’들은

『정글북』에서 코끼리·호랑이·원숭이와 노래하고 춤추지만, 어른스런 백인들은 서로의 눈알을 찌르며 죽음의 춤을 춘다. 춤은 역겨웠다. 하지만 내가 추면 애국이었고 내 나라 사람의 배가 아닌 원수의 배를 후비며 파고드는 총검은 아름다웠다. 독일 카이저, 영국 왕, 프랑스 대통령, 러시아 차르, 노벨상 수상자, 철학자, 노숙자, 사회주의자, 자본주의자. 우연히 추운 유럽에 정착했기에 멜라닌이 모자라 남보다 하얀 피부를 갖게 된 원숭이의 사촌들이 모두 미쳐 가는 듯하던 시대였다.

인류가 나무 아래로 내려와 생긴 문제들

물론 모두가 죽음의 광기에 취한 건 아니었다. 수학자이자 철학자였던 영국의 버트런드 러셀(Bertrand Russell)은 반전운동을 벌이다 감옥에 수감됐다. 후고 발(Hugo Ball), 트리스타 차라(Tristan Tzara), 마르셀 양코(Marcel Janco), 리샤드 휠젠벡(Richard Huelsenbeck) 같은 아티스트들은 중립국 스위스에서 다다(Dada) 운동을 시작한다. 왜 ‘Dada’냐고? 고대 그리스, 로마 그리고 르네상스·계몽주의·산업혁명! 찬란한(?) 유럽 역사의 결과가 겨우 무의미한 참호전이고 탱크에 깔려 죽는 아버지·아들·형·오빠라면, 그게 무슨 의미가 있었던 말인가?

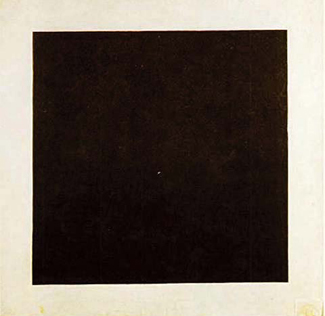

러시아 화가 카지미르 말레비치(1879~1935)의 1915년 작품 ‘검은 사각형’.

러시아 화가 카지미르 말레비치(1879~1935)의 1915년 작품 ‘검은 사각형’. 영국 작가 더글러스 애덤스(Douglas Adams, 1952~2001)는 『은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서』란 책에서 인류의 모든 문제는 우리 조상들이 나무 아래로 내려오면서 시작됐으니, 차라리 모두 다시 나무 위로 기어 올라가자고 말했다. 그게 어디 쉽겠는가? 문명의 흔적은 지울 수 없겠지만 적어도 다시 어린 아이로 시작할 순 없을까? 다다 운동에 나선 사람들은 아무 것도 모르는 무지의 상태, 교육과 경험과 탐욕으로 더럽혀지기 전의 인간을 꿈꿨다. 아이들의 첫 마디인 ‘다다’로 다시 시작하자는 의미였을 것이다.

처음부터 다시 시작한다! 19세기 말 ‘라파엘 전파(Pre-Raphaelite Brotherhood)’ 화가들은 당시 사회와 예술의 문제들을 풀기 위해선 라파엘로와 미켈란젤로 이전으로 돌아가야 한다고 주장한 바 있다. 러시아 화가 카지미르 말레비치는 한 발 더 나간다. 2000년의 썩은 냄새로 가득 찬 유럽 문명의 돌파구는 그 동안의 모든 것을 포기한 순수 추상에 있다고 했다. 요즘 우리나라에서 뒤늦게 인기를 끌고 있는 미국 화가 마크 로스코(Mark Rothko, 1903~1970)가 순수 추상회화를 그리기 무려 30년 전이다. 말레비치는 이미 1915년에 형태·의미·원근법, 그리고 화려한 색깔도 없는 순수 추상화 ‘검은 사각형’을 그렸다.

후손의 후손들에게 무의미한 존재들

젊은 블라디미르 마야코브스키는 주장한 바 있다. “그냥 18살이어선 안 된다”고. 무슨 말이었을까? 18살. 더 이상 어린 아이가 아니지만 아직 삶의 무게를 경험해보지 못한 18살. 아직 아무 것도 해 본 게 없기에, 모든 게 가능해 보이는 나이. 너무 어리기에 ‘영원한’이란 단어를 입에 담을 수 있는 나이. 전쟁·착취·빈부 차이·고통도 없는 유토피아를 꿈꿔 볼 수 있는, 아니 꼭 한 번은 꿈꿔 봐야 하는 18살. 하지만 18살의 마야코브스키는 아저씨가 됐다. 중년이 된 마야코브스키의 고향은 이미 그가 그렇게도 두려워하던 눈먼 자들의 나라가 돼 있었다. 눈먼 자의 세상이기에 조금이라도 눈을 뜬 자들은, 아니 과거에 조금이라도 눈 뜬 적이 있는 자들은, 아니 눈이 무엇이라고 기억하는 자들은 이미 모두 총살 당한지 오래 전이었다.

하얀 당나귀와 나타샤를 노래하던 젊은 백석(白石, 시인)이 소비에트연방공화국의 인공위성을 찬양하는 늙고 나약한 백석이 돼 버렸 듯, 화가 말레비치는 스탈린 독재 아래 프로파간다(propaganda, 대중 선전) 포스터를 그리기 시작한다. 햇볕에 탄 건장한 팔과 다리, 트랙터에 앉아 밤낮 가리지 않고 사회주의의 승리를 위해 행복하게 감자를 심는 뭐 그런 그림들 말이다. 하지만 트랙터와 감자를 찬양할 수 없었고 인공위성을 노래하기도 싫었던 마야코브스키는 1930년 스스로 자신의 심장에 총을 겨누고 만다.

왜 그냥 18살이어선 안 될까? 우리는 모두 언젠간 더 이상 18살이 아니기 때문이다. 삶의 무게를 경험해 봤고, 이미 너무 많은 것을 시도해 봤기에 우리는 시작의 끝은 대부분 좌절과 절망이란 사실을 잘 안다. 더 이상 ‘영원히’란 단어를 입에 담기에 너무나 나이를 먹어버린 우리들. 그리고 우리는 잘 안다. 오늘의 먼 미래가 언젠가는 그날의 오늘이 되고, 우리가 두려워하는 그 날이 오는 날, 우린 이미 ‘나’란 존재가 아닌, 그저 타인의 머리 안에 남겨질 보잘 것 없는 추억일 뿐이란 걸. 그리고 그것도 잠깐. 부모님의 부모님의 부모님이 더 이상 아무 의미 없는 사람들이듯, 우리 자식들의 자식들의 자식들에게 우리는 무의미할 것이다.

가끔 호텔 방에 들어가면 드는 생각이 있다. 그 동안 몇 명이나 저 침대에 누워 ‘영원한’ 사랑을 나누고, TV 보며 잠들고, 고민과 걱정에 시달려 눈 뜨고 밤을 새웠을까? 비슷하게 우리는 물어볼 수 있겠다. 이 세상에서 태어나고 자라고 사랑하면서 ‘영원히’란 단어를 입에 담았을 사람들. 지구엔 몇 명의 사람들이 살아왔을까? 다양한 추측들이 가능하지만 약 1000억 명의 사람들이 살고 죽은 것으로 알려져 있다. 엄마의 고통 아래 1000억 명이 태어났고, 1000억 명의 웃음을 보며 엄마는 삶의 아픔과 인생의 고달픔을 잠시 잊었을 것이다. 1000억 명의 뇌는 세상을 인식했으며, 나와 비슷하게 빨간 장미의 빨강을 보고 느꼈을 것이다. 그리고 이 모든 1000억 명들. 단 한 사람도 예외 없이 1000억 명 모두 다시 사라졌다. 우리의 기억에서조차 말이다. 기억에도 남아있지 않은 1000억 명, 그들은 정말 존재했던 것인가?

누구보다도 죽음과 영생에 집착하던 고대 이집트인들. 터무니없는 시간과 자원을 투자해 미라와 피라미드를 만든 그들이지만, 그들 역시 사실 알고 있었던 것일까?

“…아무도 죽음의 세계에서 돌아오지 않았다…”란 불편한 진실이 버젓이 파피루스 문서에 남아있으니 말이다. 르네상스 화가 카라바조(이탈리아)는 죽은 지 3일 만에 부활했다는 그리스도를 의심한 성(聖) 토마스가 집게손가락을 몸 안에 깊게 집어넣는 장면을 그려 충격을 줬다. “Noli me tangere(놀리 메 탕게레)”, 즉 나를 만지지 마라! 부활한 그리스도가 마리아 막달레나에게 던진 말이다. 물론 원본 그리스어인 “me mou haptou”(내게 더 이상 집착하지 마라!)가 더 정확한 표현일 것이다. 왜 우리는 죽은 자에게 집착해선 안 될까? 죽은 자는 잊혀야 하기 때문이다. 잊힌 죽은 자는 다시 자연이 되고, 자연은 삶을 가능하게 한다. 그들의 피와 살은 우리의 살과 피가 되고, 우리는 그들의 허파가 뱉어낸 숨을 다시 쉬고 있는 것이다. 살아있는 70억 명의 사람들과 이미 죽은 1000억 명의 잊힌 사람들. 우리는 언제나 잊힌 죽은 자들에게 둘러싸여 있다.

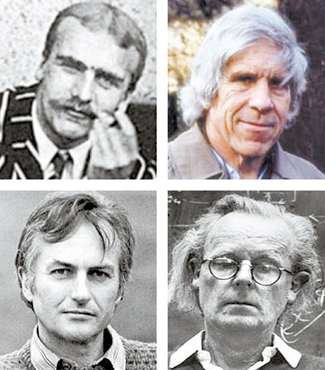

(위 왼쪽부터 시계방향으로) J.B.S. 홀데인(1892~1964), W.D. 해밀턴(1936~2000) 존-메나드 스미스(1920~2004), 리처드 도킨스(1941~ )

(위 왼쪽부터 시계방향으로) J.B.S. 홀데인(1892~1964), W.D. 해밀턴(1936~2000) 존-메나드 스미스(1920~2004), 리처드 도킨스(1941~ ) 다윈에게 죽음은 진화의 동기

영국의 진화학자 찰스 다윈(Charles Darwin)에게 죽음은 삶의 필연이었다. 적응하지 못한 자와 더 이상 필요하지 않은 자의 죽음을 통해 진화가 가능하니 말이다. 그렇다면 삶의 본질은 끝없는 싸움과 강자의 지배뿐이란 말일까? 하지만 사랑과 자비 역시 자연의 일부다. 진화의 원리인 이기주의와 문명의 근원인 이타주의. 이들 간의 타협은 과연 가능할까? 영국 출신 진화이론가 홀데인·해밀턴·스미스는 이타주의적인 이기주의를 혈연선택(kin selection)이란 개념을 통해 설명한다. 자식을 위한 엄마의 희생, 여왕개미를 위한 노동자 개미의 희생, 똑똑한 동생들을 위한 착한 누나의 희생. 이타적으로 보이는 이 모든 행동들 역시 결국 본인들의 생존 확률을 최대화하는 이기적인 전략들이란 것이다. 하지만 잠깐! 내가 죽으면 난 더 이상 없다. 어떻게 내 죽음이 내게 도움이 될 수 있다는 말인가? 영국의 진화생물학자이자 대중과학 저술가인 리처드 도킨스의 ‘이기적 유전자’ 이론에 따르면 내 주인공은 사실 내가 아닌 내 유전자들이기 때문이다. 동일한 유전은 동일하다. 정보에게 소유자는 무의미하기 때문이다. 내 몸에 있는 유전자가 내 몸을 통해 살아남 듯, 아니면 내 친척들 몸을 빌려 살아남 듯 아무 차이 없다. 난 죽지만 내 유전자는 살아남는다. 유전자는 영원하지만 유전자가 잠깐 머물던 나란 나약한 몸과 정신은 버려지는 것이다.

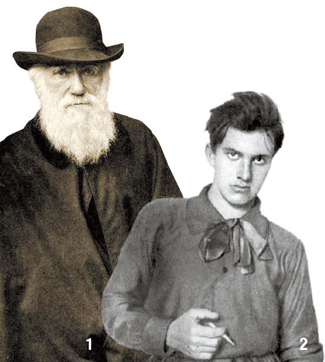

1 영국의 진화학자 찰스 다윈(1809~1882). 2 러시아 시인 블라디미르 마야코브스키(1893~1930).

1 영국의 진화학자 찰스 다윈(1809~1882). 2 러시아 시인 블라디미르 마야코브스키(1893~1930). 모든 죽음은 의미가 있다. 아니, 의미 없는 죽음이란 존재하지 않는다. 죽음을 통해 기억이 만들어지고, 죽음을 통해 유전자가 남는다. 죽음은 삶의 의미를 만들어낸다. 그렇다면 만약 죽음이 죽는다면? 의과학의 발전으로 세포들이 영원히 재생 가능하다면? 뇌과학의 발달로 내 뇌의 모든 기억과 정보를 다른 뇌나 컴퓨터에 업로드 할 수 있다면? 죽어가는 내 몸에서 잘라낸 내 머리를 젊고 건강한 새로운 몸에 이식할 수 있다면? 죽음이 삶의 의미를 가능하게 한다면, 죽음의 죽음은 의미의 죽음을 의미한다. 무의미한 죽음이 가능하게 하는 의미 있는 삶과 삶의 의미를 불가능하게 만들 죽음의 죽음. 우리는 무엇을 선택해야 할까?

김대식 독일 막스-플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 땄다. 미국 MIT와 일본 이화학연구소에서 박사후 과정을 거쳤다. 이후 보스턴대 부교수를 지낸 뒤 2009년 말 KAIST 전기 및 전자과 정교수로 부임했다. 뇌과학·인공지능·물리학뿐 아니라 르네상스 미술과 비잔틴 역사에도 관심이 많다.

![[단독]볼펜 던지고 문 박차고 나간 野이춘석 "이게 왜 갑질이냐"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/2f771d18-42c5-436f-8494-68e4fd1e2fae.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)