1978년 봄, 고성 동산 병원 옥상에서 권재룡 박사를 가운데 두고 청년들이 모였다. 앉은 사람(왼쪽부터)은 임선근 이상식 권재룡 유경남. 서 있는 사람은(왼쪽부터) 김기헌 제정제 박상돈 박성균 신영철 정대상 박수현. 모두들 80년대 이후 한국 바둑계의 중견이자 일꾼으로 활동했다. [사진 박수현]

1978년 봄, 고성 동산 병원 옥상에서 권재룡 박사를 가운데 두고 청년들이 모였다. 앉은 사람(왼쪽부터)은 임선근 이상식 권재룡 유경남. 서 있는 사람은(왼쪽부터) 김기헌 제정제 박상돈 박성균 신영철 정대상 박수현. 모두들 80년대 이후 한국 바둑계의 중견이자 일꾼으로 활동했다. [사진 박수현]

청년들이 어울렸다. 때론 홀로 때론 서너 명이 함께 바닷가를 산책했다. 동네 주민들 눈엔 낯선 외지에서 온 청년들이다. 납작 엎드린 해변 주막에서 김치 몇 쪽을 안주로 노란 양은 주전자 막걸리를 마셨다. 저녁에 7~8명이 동태찌게 실비집의 따스한 골방에 모여 막걸리를 양동이로 붓기도 했다. 몇몇 청년들은 몇 달 씩 사라졌다가 다시 나타나곤 했다. 1970년대 후반 남해안 경상남도 고성읍 동의동 부근의 풍경이다.

<21> 우리 기단의 뿌리

재야의 고수들 동산의원으로 집결

바둑 실력이 늘려면 필요한 게 있다. 책과 장소, 격려와 시간이다. 이를 위해 제일 좋은 게 도장이다. 일본엔 기타니(木谷) 도장이 있었다. 도장엔 책이 갖추어져 있었다. 바둑이 크게 일어나 직업이 되었으니 격려도 되었다. 시간은 많이 필요하지만 세상이 인정하면 투자가 가능하다.

하지만 70년대 한국 바둑계는 척박했다. 일본책 외엔 책이 없었다. 『일본명인전전집』이나 도서출판 현현각이 펴낸 『오청원 10번기집』이 제일 좋은 책이었다. 바둑을 업(業)으로 삼겠다는 청년들은 여기저기 흩어진 강자들 만나는 게 일이었다. 무협지에 등장하는 비무행(比武行) 스토리가 세미프로들의 생활에 적용될 수 있었다.

함께 모일 수만 있다면 좋았다. 책도 나눠볼 수 있고 실전 연마도 쉽게 할 수가 있다. 한국은 90년대 이후에야 도장 문화가 열렸다. 충암 도장, 권갑룡 도장이 널리 알려진 전문 도장이다.

70년대 중반 남해안 고성읍에 동산의원이 있었다. 경남 진주가 고향인 권재룡(1926~85) 박사가 원장이다. 그는 20여 년을 대구·포항·부산 등에서 개업했지만 도시의 소음이 싫었다. 김해는 조용했으나 그곳도 번잡하다고 여겨 고향 가까운 바닷가 벽지를 찾아들었다. 읍에서도 남산 앞 바닷가 면한 곳에 4층 병원을 세웠다.

고성에 정착하자 권 박사는 마음이 편해졌다. 일찍이 고(故) 정창현 7단과 교유했던 권 박사는 프로 지망생을 도와주기 시작했다. 김해에서 만났던 박수현(60) 아마 7단이 찾아오고 김기헌(56) 6단, 임창식(1956~2005) 7단 등 청년들이 하나 둘씩 모여들었다. 많을 때는 24명이나 될 정도였다. “재미있어서 젊은이들과 어울리는 것뿐”이라 했지만 열정 없이 사재(私財)를 부을 바보는 없다.

청년들은 8각정 정자 형태의 옥탑에서 바둑을 공부했다. 내부 벽은 온통 책으로 둘러싸였다. 일본 최고의 신문 기전인 명인전과 혼인보(本因坊)전 관전기를 스크랩했다. 『현대화형(花形)기사전집』 『일본위기대계(囲碁大系)』 『현대의 명국』 등 좋은 전집류를 구비했고 『기도(棋道)』 등 일본 잡지도 여럿 구독했다. 월간 『바둑』과 현현각이 발행한 고전류는 당연히 있었다. 기성(棋聖) 도사쿠(道策)와 슈사쿠(秀策)의 바둑도 모았다.

1 권재룡 박사는 짱짱한 1급이었다. 박수현과 대국하는 권 박사(오른쪽)의 엄숙한 자세가 그의 바둑관을 알려준다. 그에게 바둑은 예술에 가까웠다. 2 70년대 말 겨울철 청년들의 대국을 관전하는 권재룡 박사(앞쪽 서 있는 사람).

1 권재룡 박사는 짱짱한 1급이었다. 박수현과 대국하는 권 박사(오른쪽)의 엄숙한 자세가 그의 바둑관을 알려준다. 그에게 바둑은 예술에 가까웠다. 2 70년대 말 겨울철 청년들의 대국을 관전하는 권재룡 박사(앞쪽 서 있는 사람). 자체 리그 치러 상금 주고 용돈도 지급

박수현이 방위 근무를 마칠 즈음 충무의 제정제(61) 아마 7단이 왔다. 이 양반은 두툼한 안경을 끼고 판 앞으로 몸을 기대어 수를 읽었다. 대마 사냥에 재미를 붙여 대마가 바둑판 밖으로 도망가는 일이 벌어지곤 했다. 박수현과 제정제는 고성과 충무 오십리를 오가면서 만나는 친구였다.

유경남(58) 아마 7단도 공부하러 왔다. 그는 스즈키 타메지로(鈴木爲次郞) 9단의 『정석대사전(定石大事典)』을 수 년에 걸쳐 번역해서는 공부하는 사람들에게 한 부씩 선물하기도 했다. 일본 바둑의 집대성이기도 한 그 두터운 책을 번역하겠다는 발상은 보통 사람은 할 수 없는 것이었다. 정대상(58) 9단이 있었다. 수를 빨리 보기로 한다면 조훈현(63) 9단 다음가는 청년. 박상돈(59) 8단, 김동면(59)·조대현(56)·강만우(56) 9단도 있었다.

프로를 꿈꾸는 청년들만 있었던 것은 아니었다. 그냥 바둑이 좋아 들렀다가 다음날 아침 떠나는 사람도 있었다. 누군가는 잠시 고향으로 갔다 다시 돌아오기도 했다. 도장은 우물과 같은 곳이었다.

우물이란 무엇인가. 주역은 말한다. “정 개읍불개정 무상무득 왕래정정(井 改邑不改井 无喪无得 往來井井).” 고을은 바꾸어도 우물은 고치지 않는다. 잃을 것도 없고 얻을 것도 없다. 오가며 물을 긷고 길을 뿐이다.

숙식은 무료. 평소 용돈도 주고 떠날 때는 차비도 주었다. 공부하는 데 아무런 간섭을 하지 않았다. 자체 리그전을 하도록 해서 상금도 주었다.

그런 자유로운 공간이었다. 아니 무엇보다 권 박사의 부인 최송자 여사의 대범함이 있었다. 평소 10여 명 가까운 청년들의 식사 준비에 싫은 내색 한 번 없었다. “박군아, 이리 와 본.” 박수현을 그리 불렀다. 박수현은 일꾼이었다. 무던해서 시키지 않은 일도 할 일이라 생각하면 조용히 했다. 다미·수미·혜미,따님 이름이다. 영준·명준, 아드님 이름이다.

큰 스승 없어도 내면의 기상은 엄격

아침에는 일찍 일어난다. 늦잠 자면 깨우러 온다. 모두 모여 식사를 한다. 함께 하는 식사는 맛있는 것. 모두들 잘 먹었다. 식단은 소박했지만 김치만 해도 그 얼마나 소비가 많았을까. 김장 준비에 동네 할머니가 걱정할 정도였다. 식사 후에는 더러 산책도 했지만 다들 4층에 빨리 올라가 바둑판 앞에 앉았다.

오전에 2~3판. 장고파도 있지만 대개는 장고하지 않았다. 많이 두는 것, 그것이 중요했다. 어느덧 점심. 점심을 알리려 권 박사의 아들이나 딸이 올라왔다. 점심. 다시 산책 또는 바둑. 어느덧 저녁. 다시 바둑. 잠에 들어가는 시간은 각자가 알아서 할 일. 잠은 3층에서 잤다.

누군가는 겨울에도 새벽에 일어나 찬물에 머리 감고 공부를 했다. 누군가는 밤 깊도록 눈을 붙이지 않았다. 누군가는 두는 것보다 책에 더 열중했다.

바둑 외에는 톰 존스의 ‘프라우드 매리(proud mary)’나 비틀즈의 ‘예스터데이(yesterday)’를 들었다. 카드놀이도 했다. 해변가에 나가 바람을 쐬기도 했고 봄날엔 굴을 따서 입안에 넣기도 했다. 바닷바람 피하느라 해변에 두꺼비처럼 납작 엎드린 주막에서 먹는 막걸리와 김치 한 조각은 참으로 맛났다. 건너편 남산 중턱 도서관 주변은 산책 코스로 제격이었다.

대체 무슨 얘기를 하고 지냈을까. 어떻게 공부해야 관문을 돌파할 수 있을까. 입단 안 되면 뭘 해야 할까. 군대는 가야만 하나. 청춘들의 이상향인 듯도 하지만 고뇌도 적지 않았다. 고뇌와 이상은 함께 하는 것. 희망과 실현 가능성에 대한 불안은 함께 하는 것. 기타니 도장과 같은 큰 스승은 없었지만 내면의 엄격한 기상은 있었다.

리그전 우승으로 누군가 상금을 타면 뒷골목 실비집에서 탁주를 큰 양재기에 부어놓고 돼지고기 김치찌개에 둘러앉았다. 하지만 술은 자주 하지 않았다. 바로 지금, 지금 공부해야 한다. 그것이 전반적인 분위기였다. 모두들 그때처럼 바둑에 묻혀 산 적은 없었다고 토로할 정도로 열심히 했다.

권 박사는 진료 틈틈이 옥탑방에 올라왔다. 관전도 하고 일본책을 번역해주기도 했다. 권 박사가 일본의 전설적인 검객 미야모토 무사시(宮本武藏)에 대한 이야기를 들려줄 때엔 다들 승부사의 신랄함에 감동 했다. 승부 세계 이야기는 어느 것이나 감동적이었고 수호지의 양산박은 자신들의 세계 같았다.

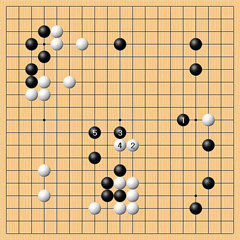

기보 1978년 제9회 아마국수전 결승에서 임선근(흑)과 조대현이 만났다. 두 사람은 고성에서 함께 연구했던 사이. 임선근이 이겨 세계아마선수권대회 출전자격을 얻었다.

기보 1978년 제9회 아마국수전 결승에서 임선근(흑)과 조대현이 만났다. 두 사람은 고성에서 함께 연구했던 사이. 임선근이 이겨 세계아마선수권대회 출전자격을 얻었다. 고성서 석달만 머물러도 바둑 달라져

달군 후 두드리고 물에 담금질을 해야 비로소 쇠가 쟁기가 되듯이, 바둑도 그렇다. 고성 생활은 담금질과 같았다. 자신을 두드려서 잘 벼릴 수 있었다. 공동체 구성원의 실력 편차가 크지 않으면 그것은 진보에 좋은 조건이 된다. 상대의 바둑은 곧 자신의 거울이 된다. 약점의 보완이자 성장의 기초다. 비슷한 실력의 청년들이 모여 하루 종일 바둑만 두었다. 수없이 많은 대국이 청년들을 담금질 했다. 고성에서는 3개월만 머물러도 바둑이 잘 여물었다.

1977년 자체 리그전 성적을 보자. 임선근(165승/113패)·박상돈(133/72)·정대상(135/88)·김기헌(133/170)·제정제(114/127) 등 보통 150~200국을 두었다.

청년들은 자신감을 얻었다. 실력이 뒷받침된 자신감은 입단에 절대적으로 필요하다. 여럿이 모여 실전을 거듭했으니 입단대회 본선 5~6일간의 긴장을 버텨줄 힘이 되었다.

기보는 78년 9월 26일 제9회 아마국수전 결승에서 임선근(흑)과 조대현(백)이 우승을 다툰 바둑으로 패기만만한 감각이 여실하다. 두 청년은 곧 이은 입단대회에서 입단했다.

권박사 부부의 은혜 못 잊는 청년들

동산의원은 시골 병원이다. 수입이 충분치 못했다. 다들 고마움을 몸으로 느꼈다. 뒷날 최송자 여사가 암으로 고통 받았을 때 간호사 이상으로 헌신적으로 간병한 청년이 박수현이었다.

권 박사는 80년대 초 부산으로 자리를 옮겼고 85년 작고했다. 권 박사 자제들은 아직 어렸고 신세진 청년들은 자리를 잡았다. 여럿이 마음을 모아 아이들의 자립을 도와주었다. 옥탑방의 책들은 임선근(1957~2006) 9단이 수습했다.

70년대 바둑계는 제도화가 덜 됐고 도장의 전통도 없었다. 청년들은 방황했다. 머물 공간이 절대적으로 부족했기 때문이다. 인간에게 공간은 중요하다. 잠깐도 좋다. 돌아볼 때 기억되는 장소와 시간은 평생 마음의 고향이다.

강만우 9단이 당시를 회고했다. “처음에는 동네 사람들이 수군댔다. 이해할 수 없는 일이라고들 했다. 누가 알아줄 수 있겠는가. 박사님은 몸이 허약한 우리를 치료까지 일일이 해주신 은인이었다.”

78년 『바둑』 5월호는 고성 도장을 취재했다. ‘우리 기단의 뿌리’ 기획 기사의 첫 번째 인물로 권재룡 박사를 찾았다.

머물렀던 사람들(가나다 순) 강만우 김기헌 김동면 김일환 문용직 박상돈 양재호 이기섭 이주용 임선근 임창식 장명한 정대상 조대현 차수권 허장회 황원준(이상 프로에 입단) 강정길 박성균 박수현 박영렬 신영철 유경남 이상식 이수명 이용호 이학용 임동균 제정제 조병탁 최기남 최진복(이상 아마추어로 남다)

문용직 서강대 영문학과 졸업. 한국기원 전문기사 5단. 1983년 전문기사 입단. 88년 제3기 프로 신왕전에서 우승, 제5기 박카스배에서 준우승했다. 94년 서울대에서 정치학 박사학위를 받았다. 저서로는 『바둑의 발견』 『주역의 발견』 등 다수.

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)