국민들은 복지 재원을 마련하기 위한 증세를 그리 탐탁하게 여기지는 않았다. 하지만 이를 위해 본인이 세금을 더 부담해야 하는 상황이 온다면 받아들이겠다는 생각을 갖고 있었다. 복지 관련 전문가들은 본인 부담 의지를 강하게 보이면서 재원 조달 방안으로 증세를 가장 선호했다. 본지는 전국 성인남녀 1000명과 복지 전문가 60명에 대한 설문조사를 통해 복지 재원 조달의 해법을 찾아봤다.

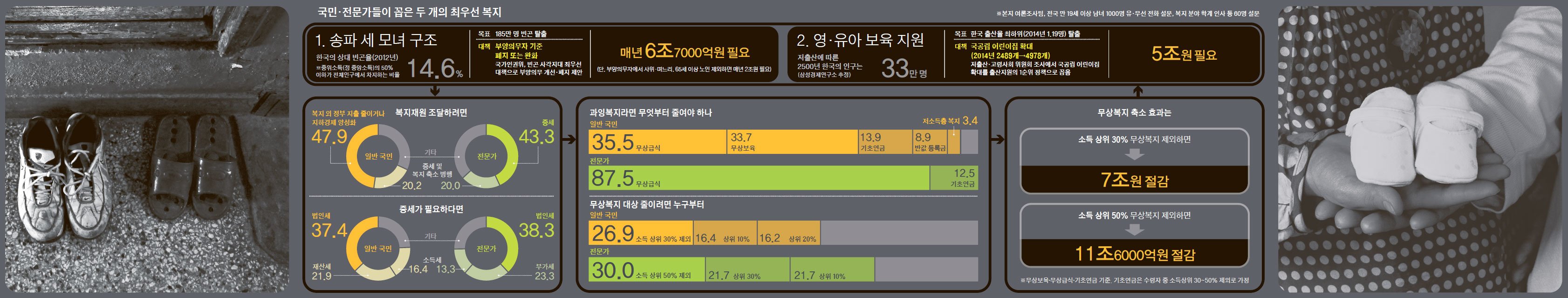

일반 국민의 47.9%는 정부 지출 축소와 지하경제 양성화라는 현 정부의 재원 조달 방안을 지지했다. 하지만 전문가들의 시각은 달랐다. 43.3%가 증세를 통해 재원을 조달해야 한다고 응답했다. 증세와 복지 축소 병행, 정부 지출 축소(지하경제 양성화)는 각각 20%로 같았다.

‘복지 확대를 위해 세금을 더 낼 생각이 있느냐’는 질문에 국민의 절반 이상(55.5%)이 찬성 의견을 냈다. 반대는 44.3%였다. 세부적으로 살펴보면 50~59세(60.6%), 월 소득 601만~700만원(73.0%) 층에서 찬성이 많이 나왔다. 반대 의견은 중졸 이하(53.2%), 주부(56.1%), 월 소득 100만원 미만(51.1%) 층에서 상대적으로 많았다. 전문가 그룹은 열 명 중 아홉 명꼴로(91.7%) 부담할 의사가 있다고 답했다. 사회복지학을 전공한 전문가 25명 모두 부담할 생각이 있다고 답한 반면 경제·경영학 등 나머지 전공자의 85.7%가 동의했다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “현재 세입·세출 구조로는 추가 복지를 안 해도 세금을 더 걷을 수밖에 없다. 증세 없이 국가 재정 유지는 불가능하다고 본다”고 말했다.

◆증세 1순위는 법인세=국민 응답자의 62.2%는 현행 복지 수준이 부족하다고 보고 있다. 김원식 건국대 경제학과 교수는 “가난한 사람은 물론 일반 국민도 필요한 혜택을 받고 정부에서 부족한 부분을 채워줘야 한다는 인식이 보편화됐다”고 말했다.

복지 수준을 높이기 위해 세금을 올려야 한다면 법인세에 가장 먼저 손을 대야 한다는 게 일반 국민과 전문가의 공통된 의견이다. 국민의 37.4%, 전문가의 38.3%가 법인세를 꼽았다. 현재 법인세 최고 세율(22%)을 인상해 개인보다 기업의 부담을 좀 더 늘리는 쪽에 손을 들어준 셈이다. 다음 해법은 달랐다. 전문가들은 간접세인 부가가치세(23.3%)를 2순위로 꼽았지만 일반 국민은 재산세(21.9%)를 택했다. 국민들은 기존 부유층이 많이 부담하는 재산세를 선호한 반면 전문가들은 거의 모든 국민이 부담하는 부가가치세를 선택했다. 일반 국민에게 세금을 더 거두기 위해 조세 정의가 필요하다는 의견도 제시됐다. 김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 “공평하게 세금을 부담하면 증세에 찬성하겠다는 국민이 많다. 세금을 내되 낸 만큼 돌려받는다는 확신이 있어야 증세도 지속 가능성이 있다”고 분석했다.

◆중(中)부담 중(中)복지가 이상적=국민과 전문가 그룹이 선택한 이상적 복지모델은 모두 ‘중부담 중복지’였다. 국내 경제 상황과 복지 수준을 고려해 세금 부담, 복지 혜택을 조금씩 끌어올리자는 뜻이다. 설문에 응한 국민의 42.6%는 한국 사회가 지향해야 할 복지 모델로 중부담 중복지를 골랐다. 저부담 고복지와 고부담 고복지가 각각 18.8%, 저부담 저복지(13.8%)가 뒤를 이었다. 전문가들은 70%가 중부담 중복지를 택했고 21.7%가 고부담 고복지 모델을 골랐다. 구인회 서울대 사회복지학과 교수는 “현재 국민의 복지 욕구를 고려하면 저복지로 계속 가는 건 불가능하다. 그렇다고 당장 복지 혜택을 대폭 늘리기엔 조세 부담이 크기 때문에 현실적인 선택을 한 것”이라고 말했다. 강철희 연세대 사회복지학과 교수는 “재정이 한정된 상황에서 선택적 복지로 취약한 계층을 먼저 지원하고 보편적 복지를 늘려 중부담 중복지로 가는 게 옳다”고 밝혔다.

일부에선 중부담 중복지라는 개념이 애매하다는 지적도 나왔다. 중앙대 김연명 교수는 “보통 경제협력개발기구(OECD)를 기준으로 삼으면 영미권 국가가 중부담 중복지로 분류된다. 하지만 비교 기준을 어디에 두는지에 따라 언제든 바뀔 수 있는 만큼 절대적 목표치로 보기는 어렵다”고 밝혔다. ‘중간’이라는 기준이 모호한 만큼 정책 설정을 세밀하게 해야 한다는 것이다.

설문 응답 전문가 60인 ※전문가 성명 및 소속 기관명은 가나다순

학계 사회복지학 김수완(강남대) 박경숙·박능후·주은선(경기대) 엄기욱(군산대) 정창률(단국대) 문진영(서강대) 구인회·조흥식·홍백의(서울대) 홍경준(성균관대) 정무성(숭실대) 이승기(성신여대) 초의수(신라대) 강철희·김진수·최재성(연세대) 정순둘·정익중(이화여대) 이정우(인제대) 백종만(전북대) 김연명(중앙대) 경제·경영학 김원식(건국대) 김상호(광주과학기술원) 조재국(동양대) 문성현(백석대) 김홍균(서강대) 김정식·성태윤·정우진(연세대) 강병구(인하대) 조중근(장안대) 금재호(한국기술교육대) 배준호(한신대) 사공진·서창진(한양대) 사회·행정학 김원섭(고려대) 최진호(아주대) 윤홍식(인하대) 설동훈(전북대) 신광영(중앙대) 전광희(충남대) 김태헌(한국교원대·명예교수)

연구원·정부기관 유길상(고용정보원) 노인철·이용하(국민연금연구원) 서문희·신영석·신현웅·최병호(보건사회연구원) 김은지(여성정책연구원) 조경엽(한국경제연구원) 장지연(한국노동연구원) 김현아(한국조세재정연구원) 김희삼·유경준(KDI)

기타 이상철(경총) 이용균(병원경영연구원) 이재인(보육진흥원) 김유선(한국노동사회연구소)

특별취재팀=신성식 선임기자, 박현영·이에스더·정종훈 기자 welfare@joongang.co.kr