지난해 6월 대법원장 자문기구인 사법정책자문위원회는 상고법원 설치를 골자로 한 상고심제도 개선 방안을 내놨다. 법조계에선 논란이 있었지만 국민은 큰 관심이 없었다. 세월호 침몰 사고로 사회가 어수선했고 복잡한 심급(審級) 제도나 헌법 논의에 대해 잘 몰랐던 탓이다.

‘제2대법원’ 상고법원 추진 논란

불과 6개월 만인 지난해 12월 19일 판사 출신 홍일표 새누리당 의원이 대표발의한 상고법원 설치법안이 국회에 제출됐다. 여야 의원 168명이 공동발의한 법안은 대법원 외에 별도로 최종심 재판을 맡는 상고법원을 신설하는 내용을 담았다. 대법원 필수사건과 사회적 영향이 큰 사건, 법령 해석 및 통일이 필요한 사건을 제외한 상고심을 상고법원이 맡게 한다는 것이다. 어느 쪽이 재판을 맡을지는 대법원이 심사해 정하도록 했다. 상고법원 판결 역시 최종심이기 때문에 불복할 수는 없다. 다만 헌법이나 판례 위반 등이 있는 경우에 한해 예외적으로 대법원에 특별상고할 수 있게 하는 내용이 들어 있다.

10여 년간 갑론을박했던 상고심제도 개선 방안이 상고법원 설치 쪽으로 기울자 논란이 커졌다. 청와대 보고서 유출 파문, ‘땅콩 회항’ 등 사회적 이슈가 많은 사이 “대법원이 법안을 통과시키려 한다”는 비판이 나왔다. 관할 지역 선관위원장을 겸하는 법원장들이 지역 국회의원을 통해 ‘입법 로비’를 했다는 주장도 제기됐다. 공동발의자로 이름을 올린 의원들은 그제야 “내용을 제대로 보지 않고 서명한 것”이라며 말을 바꿨다.

대법, 의원입법으로 전격 도입 시동

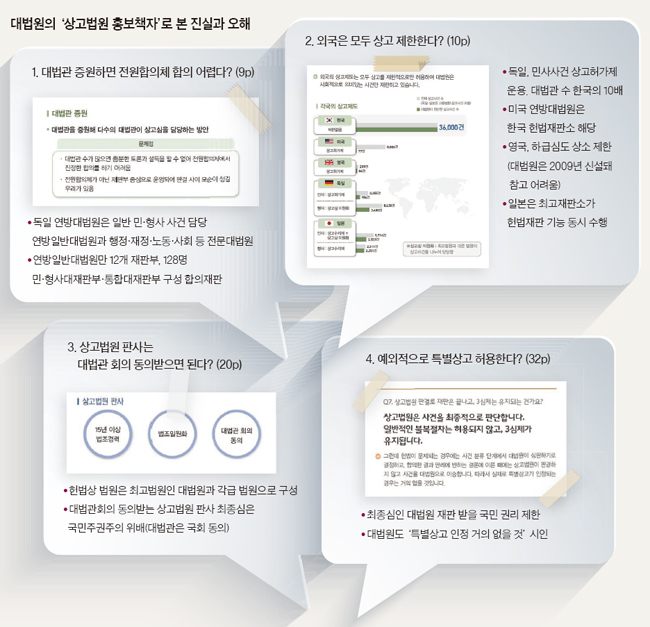

상고심제도 개선은 해묵은 숙제였다. 대법원에 따르면 2002년 1만8600건이었던 대법원 상고 사건은 지난해 3만8000건을 넘겼다. 대법관 한 명이 연평균 3000건을 기계적으로 처리할 수밖에 없어 새로운 가치관을 반영하고, 법령해석 기준을 제시하는 헌법상 최고법원으로서의 역할을 하지 못한다는 지적이 나왔다.

상고심제도 개선 논의는 10여 년 전부터 있어 왔다. 대법관 수 증원, 대법관과 일반 판사가 함께 재판하는 이원적 구성, 고등법원 상고부 설치 등의 방안이 제시됐다. 대법원은 상고를 제한하는 상고허가제를 원했지만 반대에 부딪혔다.

대법원이 추진하는 상고법원은 쉽게 말해 ‘제2대법원’이다. 우리나라는 3심제(三審制)를 택하고 있는데 통상 대법원이 세 번째 재판, 최종심 역할을 해 왔다. 상고법원이 생기면 이 역할을 할 법원이 하나 더 생긴다는 의미다.

우리 헌법 어디에도 3심제를 명문화한 규정은 없다. 하지만 대법원도 3심제를 인정한다. 지난해 11월 펴낸 상고법원 홍보책자에도 ‘우리 재판 절차는 3심제’라고 규정했다. 최종심이 대법원 재판이어야 한다는 규정도 헌법에 없다. 헌법재판소도 수차례 ‘헌법상 재판받을 권리가 모든 사건에 대해 대법원 재판을 받을 권리를 의미하지 않는다’고 판단했다. 상고심제도 개선을 위한 수많은 방안 중에 대법원이 상고법원 카드를 꺼내든 이유다.

전문가들은 “국민 정서는 대법원 재판이 최종심이 돼야 한다고 믿는다”고 말한다. 이호중 서강대 법학전문대학원 교수는 “대법원이 헌법에 없는 3심제를 기정사실화하는 것처럼 국민도 ‘최종심은 대법원 재판’이라고 생각한다. 대법원 재판이 아닌 상고심 재판 결과에 승복하기 어렵다”고 말했다. 민·형사소송법에도 ‘대법원에 상고할 수 있다’는 규정이 있다. 헌법에 없지만 하위 법이 ‘대법원 상고’를 전제하고 있는 것이다.

“재판 받을 권리” vs “법원 효율화” 충돌

왜 대법원은 상고법원제를 도입하려는 걸까. 근대 사법제도를 발전시킨 나라들은 최고법원에 정책법원 기능을 부여했다. 개별 사건의 옳고 그름을 가리는 권리구제는 하급심에 맡기고 최고법원은 사회적으로 영향이 큰 사건이나 새로운 가치관을 제시하는 역할을 한다는 것이다.

대법원은 당초 상고사건 자체를 걸러내는 상고허가제를 원했다. 반대에 부딪히자 상고사건의 대부분을 차지하는 단순사건의 최종심을 상고법원에 넘기는 방안을 고안해낸 것이다.

법조계에선 상고법원제가 사실상의 상고허가제일 뿐이라고 비판한다. 국민이 상고심을 대법원 재판으로 여기는 상황에서 대법원이 소수의 사건만 다룬다면 사실상 상고를 제한하는 효과가 있다는 것이다.

판사 출신인 방희선 동국대 법대 교수는 “우리 법체계의 근간인 대륙법계에선 기본 법질서 원리를 선언하는 정책법원 기능은 헌법재판소가 하게 돼 있다”며 “대법원은 독일 연방대법원처럼 최종법률심 재판을 하는 기능적 재판부 역할을 하면 된다”고 말했다. 방 교수는 “독일은 연방대법원을 전문법원화해 대법관 수를 크게 늘렸다”며 “환자가 많아지면 의사를 늘려야지 의사의 권위나 몸값을 높이려 환자를 받지 않겠다고 하면 되겠느냐”고 반문했다.

헌재와 최고법원 놓고 미묘한 갈등

임지봉 서강대 법학전문대학원 교수도 “미국·독일 최고법원이 사건 수를 제한할 수 있는 건 이들이 연방제 국가이기 때문”이라고 지적했다. 임 교수는 “연방 이슈나 연방법과 주법의 해석·통일에 관한 사건을 최고법원이 판단하고 나머지는 주(州)법원이 최종심 역할을 하는 나라에서나 가능한 일”이라며 “헌재와 미묘한 경쟁을 벌이고 있는 대법원 입장에선 미국 연방대법원이나 독일 연방헌재 같은 정책법원의 길을 가고 싶겠지만, 국민 마음속에 헌재가 정책법원으로 자리 잡고 있는 상황에서 대법원은 권리구제형 최종법률심 법원으로 가는 것이 바람직하다”고 말했다.

상고법원제도를 지지하는 목소리가 없는 건 아니다. 하지만 대부분 전제를 달았다. 사법부의 근본적 개혁이 우선돼야 한다는 것이다.

서보학 경희대 법학전문대학원 교수는 “차선책으로 상고법원 도입을 지지하지만 반드시 선결돼야 할 조건이 있다”며 “대법관 구성의 다양성이 필요하고 상고법원 판사도 대법관회의가 임명할 게 아니라 국회나 국민의 동의를 받도록 해야 한다”고 강조했다. 서 교수는 “헌재가 다룰 수 없지만 법령해석을 통해 사회적으로 영향을 미치는 사건들이 있어 대법원과 헌재가 정책법원 기능을 나눠 경쟁하면 국민 기본권을 향상시킬 수 있다”고 말했다.

진보 성향으로 분류되는 전직 고위 법관도 ‘선의의 대법원’을 전제로 상고법원제도에 찬성했다. 그는 “이상적이고 현명하며 신뢰할 만한 구성으로 대법원이 바뀐다는 전제하에 전원합의체에서 국민 기본권을 향상시키고 법률의 해석·적용을 심도 있게 논의할 수 있다면 상고법원을 둬도 좋다”고 말했다.

이동현 기자 offramp@joongang.co.kr

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)