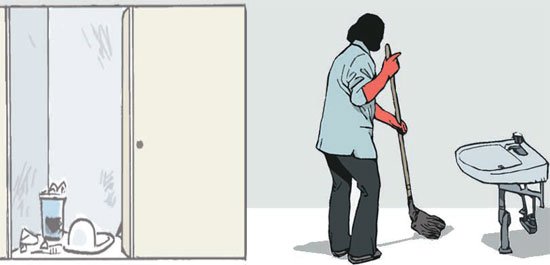

[일러스트=김회룡 기자]

[일러스트=김회룡 기자] 최서영

최서영숙명여대 미디어학부 4

‘기억해 주세요, 우리의 아주머니는 누군가의 어머니입니다.’ 한참을 문구 앞에 있었다. 공공화장실 문짝 뒤편에서 조우한 메시지에 급한 일(?) 다 제치고 심장부터 동한 건 아무래도 좀 특이했다. 보통은 짐짓 독기(毒氣) 어린 경고이지 않던가. 변기가 자주 막히니 휴지는 쓰레기통에 버려 달라거나, 좌변기 레버는 발 말고 손으로 내리라는 것. 이번엔 달랐다. 유난스러울 만큼 화장실을 깨끗이 쓰고 나와서야 다시 깨닫는다. 너저분한 휴지를 허리 숙여 치우고, 짓밟혀 더럽혀진 레버를 땀 흘리며 닦을 사람이 누군가에겐 세상 하나뿐인 ‘어머니’라는 것을.

여섯 사람만 건너면 모두가 아는 사람이란 케빈 베이컨의 법칙은 생각보다 용하다. 지난 4월, 세월호 참사로 어두웠던 날의 일이다. 친한 지인의 SNS에 ‘XXX 선생님의 무사귀환을 기원한다’는 글이 올라왔다. 그녀는 중학교 은사님이 실종자 명단에서 사라지지 않고 있다고 전했다. 표현할 수 없이 절망적인 참사에 ‘나의 지인이 희생되진 않았다’는 이유로 가슴을 쓸어내렸던 순간이 칼이 돼 등짝을 찔러 왔다. 진도 앞바다가 집어삼킨 사람은 더 이상 명백한 ‘타인’이 아니었다. 친한 친구의 소중한 은사님이자 누군가에겐 전부일 존재였다.

비슷한 순간은 또 있었다. 올 7월에 있었던 ‘윤 일병 사건’이다. 가래침 핥아먹기, 성기에 파스 바르기 등…. 가해자의 잔혹행위가 연일 뉴스에 폭로됐다. 경악한 이들의 개탄이 SNS에 이어졌다. 우연히 같은 고등학교를 졸업한 친구의 글을 보게 됐다. 시작은 이랬다. “친척동생이 군대에서 너무나도 고통스러운 시간을 보내다가 하늘나라로 갔습니다. 너무 화가 나지만 제가 할 수 있는 것은 이렇게 사건을 알리는 일뿐입니다.” 못다 이룬 꿈 안고 떠난 22세 젊은 청년의 죽음도 결코 ‘남의 일’이 아니었다. 적어도 아는 누군가의 사랑하는 가족, 그들의 전부였다.

우리 모두는 누군가의 ‘전부’다. 단순하나 당연한 이 사실을 상기해보면 사람에게 함부로 대할 수 있는 자는 어디에도 없다. 봉지째 땅콩을 가져왔다는 이유로 내지른 폭언이나, 술집 마담 하면 잘할 것 같다는 희롱은 마땅히 해선 안 될 일이다. 대한항공 부사장이나 서울시향 대표 같은 리더의 책무는 더더욱 아니다. 여승무원이나 사무국 직원도 누군가에겐 전부인 존재라는 걸 딱 한 번만 생각했더라면 그들의 말은 조금 덜 이기적이었지 않았을까. 내가 소중한 만큼 당신도 소중하다는 건 진리다. 사람을 귀히 여기는 마음에 폭언과 폭행이 머물 자리는 없다.

최서영 숙명여대 미디어학부 4

![호수에 차 놓고 사라진 건설사 대표…전북 정·재계 뒤집혔다 [사건추적]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/df7d6025-7503-46ff-95c7-aa068e21a72b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)