#국내 한 보험사는 자산 중 일부로 민간임대사업에 투자하려다 최근 계획을 유보했다. 초저금리로 인한 역마진에 시달리는 상황에서 임대시장은 수익률을 끌어올릴 수 있는 매력적인 시장이란 게 이 회사의 평가였다. 그러나 부동산 간접투자를 주식 투자와 같은 ‘위험 투자’로 분류한 규제가 발목을 잡았다. 자칫 보험사의 건전성 기준인 지급여력비율(RBC)이 떨어지기라도 하면 감독 당국에 시달릴 게 무서워서였다. 이 회사 관계자는 “펀드도 민간임대사업에 투자할 수 있도록 물꼬를 터주면 전세가 사라지고 있는 상황에서 월세 공급을 늘려 임대시장 연착륙에 큰 도움이 될 것”이라며 “과거 부동산 투기 과열시대 규제를 아직도 고집하는 건 시대착오적”이라고 지적했다.

#신협중앙회는 시행령상 운용하는 자금의 20%까지 주식 관련 상품에 투자할 수 있도록 돼 있다. 하지만 실질 상한은 8%였다. 금융감독원의 감독규정은 상한을 10%로 규정했다. 규정이나 법보다 가까운 ‘행정지도’는 이를 다시 8%로 낮췄다. 대체 투자나 헤지펀드 투자도 금지됐다. 그러니 수익률 제고가 절실한 상황에서도 투자상품을 더 사들이지 못했고 운용의 제약도 심했다. 금융위 스스로 ‘낡은 행정지도’라 칭한 이 규제는 청와대발 규제개혁 바람이 불면서 나온 지 2년여 만인 올 7월에야 완화됐다.

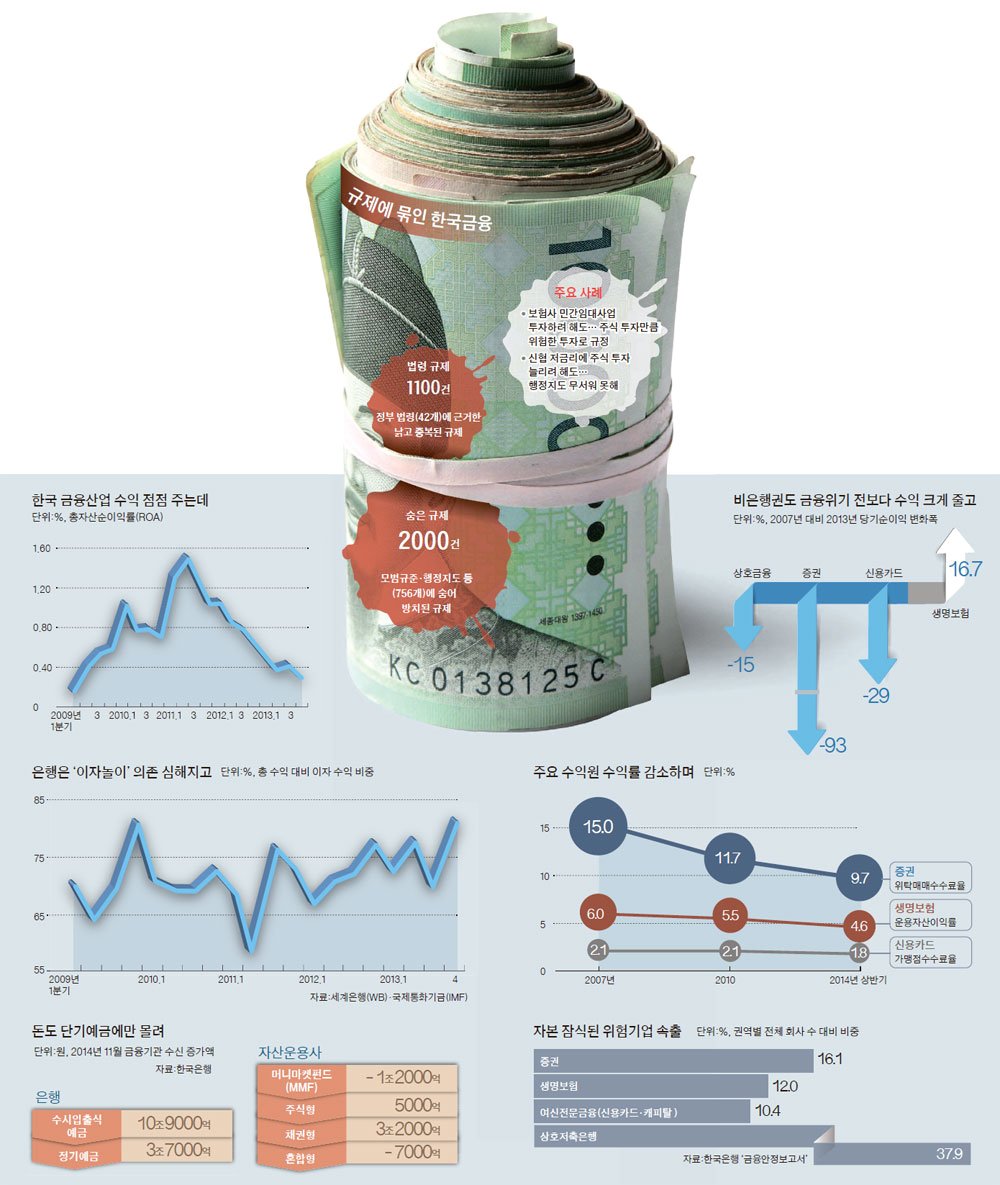

금융산업에 혁신을 사라지게 만들고 보신주의를 싹 틔운 근본 원인은 깨알처럼 촘촘한 규제다. 금융위원회 소관의 규제만 42개 법령의 1100건이다. 이보다 더 심각한 건 눈에 보이지 않는 ‘스텔스 규제’다. 금융공기업과 협회의 내규·모범규준·행정지도 등은 756건, 이와 관련된 규제만 2000여 건에 달한다. 이 중 대통령의 연이은 규제개혁 질책이 계기가 돼 올해 한꺼번에 없앤 것만 471건이다.

금융은 전 세계적으로 규제 강도가 상대적으로 강한 산업이다. 금융회사가 부실해지거나 소비자 보호를 게을리할 경우 그 파급효과가 워낙 큰 탓이다. 하지만 한국의 금융규제는 성격이 좀 다르다. 세계은행(WB)의 평가에 따르면 주요 10개국 중 한국은 진입·영업규제 면에서 가장 강한 나라로 평가받았다. 일단 인가를 받아도 영업범위를 넓힐 때마다, 상품을 새로 낼 때마다 일일이 새로 심사를 거쳐야 한다. 그러면서도 정작 필요한 건전성(9위)·소비자(10위) 관련 규제의 강도는 꼴찌 수준이다. 메리츠자산운용 이정복 대표는 “투자자문이나 자산운용업의 경우 우리와 달리 미국에는 진입장벽이랄 게 없다”면서 “다만 소비자 피해 등에 대해선 훨씬 강하게 제재해 아예 퇴출시켜 버린다”고 말했다.

진입이 통제돼 경쟁이 제한되자 시장은 정체됐다. 굳이 위험을 감수하며 혁신할 유인이 없기 때문이다. 정보기술(IT) 강국이라지만 한국에는 아직 인터넷 전문은행이 없다. 경제협력개발기구(OECD) 소속 국가 중에선 인터넷은행이 없는 곳은 한국과 터키 단 두 곳뿐이다. ‘걸림돌’이던 금융실명제법이 최근에야 개정된 탓이다. ‘조-상-제-한-서’로 상징되던 은행권은 외환위기 이후 신한·하나가 고객 서비스로 치고 올라오며 시장을 흔들기도 했다. 하지만 덩치를 키운 은행의 판도가 ‘4대 지주’로 굳어진 이후 혁신자는 사라졌다. 금융투자업계도 마찬가지다. 대형화나 인수합병(M&A)을 하는 대신 60개 회사가 쪼그라든 시장을 나눠먹고 있다. 자산운용업계도 미래에셋 이후 눈에 띄는 후발주자가 나타나지 않고 있다.

실질금리 마이너스 시대 금융 혁신은 투자시장에서 찾을 수밖에 없다. 예대마진에만 목맨 은행은 혁신을 선도하기 어렵다. 그러자면 자산운용이나 보험시장에 대한 과도한 규제를 시급히 걷어내야 한다. 시중에 떠도는 단기자금을 민간임대주택사업으로 흐르도록 물꼬를 터주는 게 대표적이다. 초저금리로 돈 굴릴 곳이 없어 고심 중인 보험사나 펀드엔 6~7% 안정적 수익률을 올릴 기회를, 침체된 부동산시장엔 안정적인 새 수요를, 세입자에겐 전·월세 물량을 공급할 수 있다. 한화투자증권 정해근 부사장은 “연기금 등 ‘큰손’들이 보수적 규정과 감독기관의 징계 등을 두려워해 안전자산 투자에만 골몰하니 국내 투자은행(IB)이 설 자리가 없는 것”이라면서 “투자자 보호를 내세워 시장 참가자들을 ‘철부지 아이’ 정도로 취급하는 과도한 규제를 시급히 걷어내야 한다”고 말했다.

조민근·박유미 기자

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 19일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/19/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)