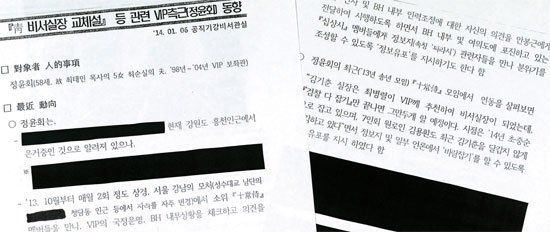

청와대 민정수석실 산하 공직기강비서관실 명의로 올해 1월 6일 작성한 것으로 적혀 있는 ‘靑 비서실장 교체설 등 관련 VIP 측근(정윤회) 동향’ 문건. 이 문건에는 박근혜 정부의 숨은 실세라는 의혹을 받아온 정윤회씨가 현직 청와대 비서관 등을 만나 국정에 개입했다는 내용이 담겨 있다. [사진 세계일보]

청와대 민정수석실 산하 공직기강비서관실 명의로 올해 1월 6일 작성한 것으로 적혀 있는 ‘靑 비서실장 교체설 등 관련 VIP 측근(정윤회) 동향’ 문건. 이 문건에는 박근혜 정부의 숨은 실세라는 의혹을 받아온 정윤회씨가 현직 청와대 비서관 등을 만나 국정에 개입했다는 내용이 담겨 있다. [사진 세계일보] 정윤회

정윤회현 정부의 ‘비선 실세’라는 의혹을 받고 있는 정윤회씨가 청와대 핵심 비서관 등과 만나 인사 등 국정에 개입했다는 청와대 문건이 언론에 공개돼 파장이 일고 있다. 청와대는 이에 대해 “문건의 내용이 사실이 아니다”며 해당 언론을 검찰에 고소해 법정 공방으로 번지고 있다.

세계일보는 28일자에서 청와대 공직기강비서관실 명의의 ‘靑 비서실장 교체설 등 관련 VIP 측근 동향’이란 문건을 보도했다. VIP는 대통령을 지칭하는 용어다. 올해 1월 6일 작성된 이 문건에는 정씨가 청와대 핵심 비서관 3인 등 청와대 인사 6명과 외부 인사 4명을 포함한 10명을 지난해 10월부터 매월 두 차례 정기적으로 만났고 ‘김기춘 비서실장 사퇴설’을 유포했다고 돼 있다. 정씨 등이 검찰 인사를 포함한 국정에 개입했다는 내용도 포함돼 있다.

문건에는 이재만(총무)·정호성(제1부속)·안봉근(제2부속) 비서관의 실명이 적혀 있고, 10명의 인사에 대해선 중국 후한 말 환관에 빗대 ‘십상시(十常侍)’라고 지칭했다. 특히 문건에는 정씨가 ‘김기춘 비서실장은 검찰 다잡기만 끝나면 그만두게 할 예정’이라며 ‘시점은 2014년 초중순으로 잡고 있으며…정보지 및 일부 언론을 통해 바람잡기를 할 수 있도록 유포를 지시했다’는 내용도 등장한다.

이에 대해 민경욱 청와대 대변인은 “세계일보의 보도 내용은 사실이 아니다”며 “보도에 나오는 내용은 시중의 근거 없는 풍설을 모은 이른바 찌라시(증권가 정보지)에 불과하다”고 주장했다. 민 대변인은 이어 “청와대 내에 공식 보고된 문건이 아니다”며 “다만 유사한 내용의 보고서가 (청와대에) 있고, 관련 내용이 (김 실장에게) 구두로 보고된 적은 있다”고 했다. 민 대변인은 문건에 등장한 비서관 등이 실제 정씨와 만났는지에 대해선 “당사자들에게 확인을 했는데, (문건에 나온) 장소에도 가본 적이 없다고 한다”며 “근거가 없다고 판단해 특별한 조치를 취하지 않았다”고 밝혔다.

청와대 관계자들에 따르면 이 문건은 현 정부 출범 초 민정수석실 공직기강비서관실에서 일했던 경찰 출신 전 행정관인 A경정(48)에 의해 작성됐고, 지난 2월 A경정이 그만두면서 이 문건도 함께 가져갔다고 한다. 세계일보는 A경정이 청와대 재직 시절 문건을 작성했고 ‘공직기강비서관실’이 명기된 점을 근거로 감찰 보고서로 규정, 정씨의 국정 개입이 사실로 드러났다고 보도했다. 또 A경정이 ‘좌천성 원대복귀’를 했고, 그로부터 두 달 뒤 조응천(52) 공직기강비서관이 사표를 쓴 점을 들어 보고과정에서 문건이 유출돼 정씨 측으로 흘러들어가 인사조치를 당했을 수 있다고 전했다.

하지만 청와대 관계자는 “당시 A경정이 사실관계 확인 없이 풍문을 전한 동향 보고서”라고 말했다. 민 대변인도 기자들에게 “필요하면 (회동이 이뤄졌다는) 그 장소에 가서 취재하면 될 것”이라고 자신감을 보였다.

문건 작성자로 지목된 A경정은 함구하고 있다. 현재 서울시내 모 경찰서 정보보안과장으로 근무 중인 A경정은 27일부터 휴가를 내고 출근하지 않고 있다. 그는 문건 작성 경위나 내용의 진위에 대해 본지 기자에게 “드릴 말씀이 없음을 이해 바란다”며 입을 닫았다. 민정수석실 근무 당시 A경정의 직속 상관이었던 조 전 비서관도 “죄송하다. 비서는 입이 없다”고만 했다.

진실은 검찰 수사로 가려질 전망이다. 청와대는 이날 문건을 보도한 세계일보 발행인·기자 등 6명을 출판물에 의한 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고소했다. 고소인은 문건에서 이름이 공개된 이재만 비서관 등 청와대 비서관 3인을 포함해 8명이다. 청와대는 A경정에 대해선 공무상 비밀누설, 대통령기록물법 위반 등의 혐의로 수사의뢰키로 했다.

신용호·정효식 기자

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독]볼펜 던지고 문 박차고 나간 野이춘석 "이게 왜 갑질이냐"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/2f771d18-42c5-436f-8494-68e4fd1e2fae.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)