천송이 코트

천송이 코트“(중국인들이 ‘천송이 코트’를 사고 싶어도) 공인인증서 때문에 구매에 실패했다고 한다.”

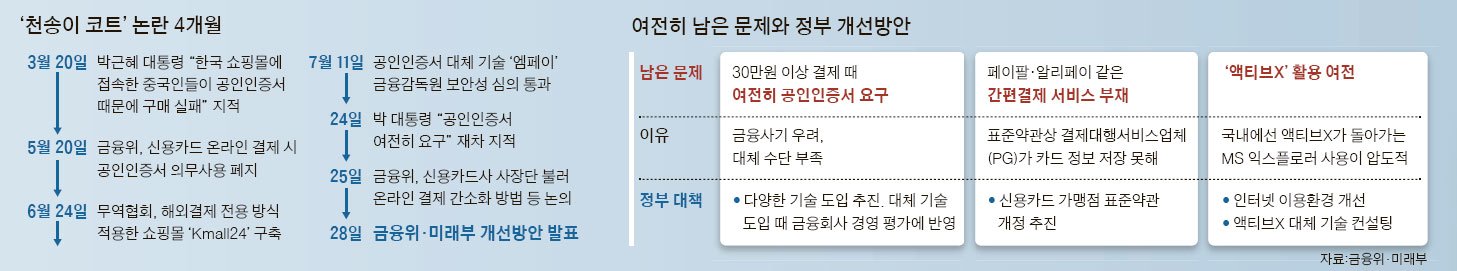

3월 20일 규제개혁 끝장토론에서 박근혜 대통령은 이른바 ‘천송이 코트’ 문제를 언급했다. 드라마 ‘별에서 온 그대’가 중국에서 선풍적인 인기를 얻자 국내 온라인쇼핑몰에는 여주인공이 입었던 코트를 사려는 중국인의 접속이 쇄도했다. 그러나 상당수가 복잡한 온라인 결제시스템에 막혀 포기했다는 개탄이었다. 이날 이후 천송이 코트는 규제개혁의 키워드로 떠올랐다.

지난 24일 박 대통령은 이 문제를 다시 꺼냈다. “규정은 개정됐지만 대부분 카드사가 공인인증서를 요구해 현장에서 변화를 못 느낀다”는 지적이었다. 문서상 규제는 사라졌지만 ‘체감 규제’가 여전하다는 얘기였다.

대통령이 두 차례나 천송이 코트를 언급하자 금융위원회는 불이 났다. 신용카드사 담당 임원과 사장단이 잇따라 불려 들어갔다. 곧이어 28일 ‘전자상거래 결제 간편화 방안’이 나왔다. 지난 넉 달 사이 어떤 일이 있었길래 이런 상황이 벌어졌을까.

끝장토론이 벌어진 직후 정부는 우선 해결 과제를 추렸다. 천송이 코트가 상징하는 공인인증서, 액티브X 등 복잡한 온라인 결제 문제가 포함된 건 당연했다. 이어 두 달 뒤 금융위원회는 ‘공인인증서 의무 사용’ 규정을 없앴다. 인터넷쇼핑으로 30만원 이상 살 때 공인인증서를 꼭 쓰도록 한 ‘전자금융감독규정 시행세칙’을 개정한 것이다. ‘손톱 밑 가시’는 일사천리로 뽑힌 듯 보였다.

한데 규제를 없앴음에도 공인인증서는 사라지지 않았다. 대부분 온라인쇼핑몰은 여전히 30만원 이상 거래 때 공인인증서를 요구했다. 규제만 없앴을 뿐 활용 여부는 업계 자율에 맡겼기 때문이다. 업계가 공인인증서를 포기하지 못한 건 대안이 없었기 때문이다. 공인인증서를 대체할 인증기술은 이제 막 개발되는 단계였다. LG CNS의 ‘엠페이’가 이달 11일에야 처음 금융감독원의 심사를 통과했다. 금감원 관계자는 “공인인증서는 민간의 기술이 모자랄 때 정부가 표준을 정해준 것인데 이것이 오히려 다른 기술의 발달을 막았다”고 말했다.

공인인증서가 건재한 이유는 또 있다. 보다 간편한 인증기술을 적용하면 카드 위·변조 등 사고는 더욱 빈발할 수 있다. 카드사들은 이럴 경우 지금처럼 사고 피해를 1차적으로 책임지기는 어렵다고 항변하고 있다. 한 업체 관계자는 “대체 기술을 쓸 때 사고율이 얼마나 올라갈지 예측조차 안 되는 상황에서 홀로 위험을 무릅쓰기는 어렵다”고 말했다.

규제만 없앴을 뿐 규제 철폐로 생긴 ‘공백’을 어떻게 채울지에 대해선 그간 정부도 업계도 손을 놓고 있었다는 얘기다. 이날 정부가 다시 내놓은 새로운 대책은 온라인 간편결제를 활성화하겠다는 것이다. 카드 정보를 입력해 놓으면 이후 한 번의 클릭으로 쇼핑을 할 수 있는 미국의 ‘페이팔’, 중국 ‘알리페이’가 벤치마킹 대상이다. 그러나 이 대책도 유사한 결과를 낳을 공산이 크다는 지적이 나온다. 행동에 옮겨야 할 업계가 역시 난색을 표하고 있기 때문이다.

‘원클릭 결제’가 가능하려면 결제대행업체(PG)들이 다양한 카드 정보를 저장해 놓을 수 있어야 한다. 이를 허용할 테니 업계가 서비스에 나서라는 게 정부의 권유다. 문제는 PG사들이 개인정보를 보관하고 있다가 유출사고가 났을 때 누가 책임져야 할지 불분명하다는 것이다. 26일 신용카드사 사장단 회의에서도 “결국 우리가 책임을 떠안는 것 아니냐”며 반발하는 목소리가 컸다. ‘천송이 코트’ 규제에 발끈했던 소비자도 정작 자신의 정보가 유출될 수 있다는 우려엔 저항한다.

‘천송이 코트’ 논란은 규제개혁의 어려움을 단적으로 보여준다. 정부는 물론 업계와 소비자조차 규제에 길들여져 있는 상황에선 문서상 규제를 덜어낸다고 현실이 쉽사리 바뀌지 않는다는 얘기다. 카드업계 관계자는 “역대 정부가 수도 없이 규제개혁을 외쳤지만 성과가 없었던 건 정부도 업계도 소비자도 서로 책임을 떠넘겼기 때문”이라며 “정교한 대책이 뒷받침되지 않는 규제개혁은 구두선에 그칠 공산이 크다”고 말했다.

조민근·심새롬 기자

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)