백성호

백성호문화스포츠부문 차장

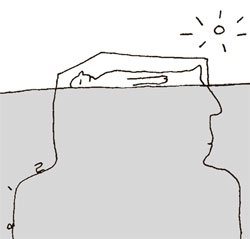

관(棺) 속에 들어가 본 적 있으세요? 죽어서 들어가는 관 말입니다. 저는 관 안에 누워본 적이 있습니다. ‘죽음 체험 하루 피정’이었습니다. 취재차 갔습니다. 사람들은 줄을 섰더군요. 관 속에 들어가려고 말입니다. 묘했습니다. 관에 들어갔다가 나오는 사람마다 눈물을 글썽거렸습니다. 곁에 있던 그리스도상 아래 무릎을 꿇고 입을 맞추더군요. 들어갈 때와 나올 때, 확실히 다르더군요.

보고만 있자니 너무 궁금했습니다. 저도 줄을 섰습니다. 제 차례가 왔습니다. 신부님이 관 뚜껑을 열었습니다. 계단을 밟고 제단 위에 올랐습니다. 관 속으로 한 발을 넣었습니다. 또 한 발을 넣었죠. 그리고 위를 보고 누웠습니다. 뒤통수가 바닥에 닿았습니다. 잠시 후 관 뚜껑이 스르르 닫히더군요. 틈새로 빛이 조금 들어왔습니다. 그 위로 천이 덮였습니다. 관 속은 이제 완전히 캄캄해졌습니다. 눈을 떠도 어둠, 눈을 감아도 어둠. 이런 게 무덤 속이구나 싶더군요.

바깥세상에는 사람들이 있었습니다. 가족도 있고, 친구도 있고, 직장도 있었습니다. 내가 사랑하는 모든 사람과 내가 아끼는 모든 물건이 바깥에 있었습니다. 그때 실감이 났습니다. 뒤통수를 쾅! 치더군요. ‘아, 이런 거구나. 죽는다는 게. 바깥세상의 어떤 것도 이 안으로 가지고 들어올 수는 없구나.’ 관 속에 누운 저를 다시 봤습니다. 몸뚱이만 있더군요. ‘숨을 거두었으니 이 몸도 곧 썩겠구나.’ 그럼 무엇이 남나. ‘아, 그렇구나! 마음만 남는구나. 그게 영혼이겠구나.’

한참 지났습니다. 관 뚜껑이 열렸죠. 눈이 부시더군요. 다시 밖으로 나왔습니다. 아주 짧은 체험이었죠. 그래도 여운은 길더군요. ‘잘 살아야겠구나. 그래야 죽어서도 잘 살겠구나.’ 이런 생각이 들었으니까요.

며칠 전에 이해인 수녀를 만났습니다. 프란치스코 교황의 트위터 메시지를 묵상하며 썼던 글을 책으로 냈더군요. 책장을 넘기는데 교황의 기도가 눈에 띕니다. ‘다른 사람을 용서하기가 힘듭니다. 주여, 당신의 자비를 허락하시어, 저희가 늘 용서할 수 있게 하소서.’ 용서는 참 쉽지 않은 일인가 봅니다. 교황조차 이런 기도를 올렸으니 말입니다.

이해인 수녀는 묵상을 통해 이런 댓글을 붙였습니다. “저는 용서가 어려울 땐 미리 저 자신의 죽음을 묵상하며 ‘상상 속의 관’ 안에 들어가 보기도 합니다.” 저는 속으로 맞장구를 쳤습니다. 수녀님은 “‘내일은 내가 세상에 없을지도 모르는데’라고 삶의 마지막 순간을 생각하면 의외로 용서가 잘된다”고 했습니다.

어쩌면 삶의 열쇠가 죽음에 있을지도 모릅니다. 죽음은 우리가 틀어쥐고 있는 모든 걸 놓아버리게 하는 거대한 포맷의 자리니까요. 그러니 죽음의 문턱까지 갔거나, 명상이나 묵상을 통해 죽음을 깊이 사색한 이들은 포맷한 자리를 체험합니다. 예수에게는 그게 십자가였고, 붓다에게는 보리수 아래 무아(無我)의 자리였겠죠.

시인이기도 한 고진하 목사는 그런 삶을 “덤으로 사는 삶”이라 표현하더군요. 덤으로 살 때 우리는 비로소 자유로워진다고 말입니다. 죽었다, 다시 사는 삶. 어쩌면 그게 ‘부활’이 아닐까요. 모두에 감사하고, 모두를 용서하는 삶. 그게 덤으로 살 때의 선물이라면 참 괜찮지 않나요. 살아서 내 발로 관 속에 한 번 들어가 보는 것도 말입니다.

사람들은 묻습니다. 그런 관이 대체 어디에 있느냐고. 우리의 일상 속에 있습니다. 남을 용서하려면 먼저 ‘옳다고 여기는 나의 고집’이 무너져야 합니다. 그래야 용서가 됩니다. 나의 고집이 무너질 때 내가 한 번 죽는 겁니다. 그게 진짜 관입니다. 들어갈 때는 힘들어도 나올 때는 홀가분합니다. 덤으로 사는 삶이 우리를 기다리고 있으니까요.

백성호 문화스포츠부문 차장

![애나 키우라는 시모…"나쁜 며느리 돼라" 정신과 의사가 깨달은 것 [마흔공부⑤]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/20/66ac3767-cd4b-4fdf-a568-90fd486a334f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)