‘100년 사이 최악의 가뭄’을 겪고 있는 미 캘리포니아주에서 한 농장주가 쩍쩍 갈라진 피스타치오 밭을 가로지르고 있다. 이 지역은 지난달부터 가뭄으로 인한 산불에 시달리고 있다. [블룸버그뉴스]

‘100년 사이 최악의 가뭄’을 겪고 있는 미 캘리포니아주에서 한 농장주가 쩍쩍 갈라진 피스타치오 밭을 가로지르고 있다. 이 지역은 지난달부터 가뭄으로 인한 산불에 시달리고 있다. [블룸버그뉴스]

# 수제 견과 강정을 만들어 파는 문상원(39)씨는 요즘 걱정이 많다. 강정의 주요 재료인 아몬드·호두 값이 너무 올라서다. 이유는 ‘100년 사이 최악’이라고 알려진 미국 캘리포니아주 가뭄. 이 지역 아몬드 생산량이 세계 생산량의 82%를 차지하다 보니 국제 시장의 아몬드 가격은 지난해 3월 이후 50% 이상 올랐다. 문씨는 “어쩔 수 없어 강정 값을 개당 50원 올렸는데 공급처에선 아몬드 값이 계속 오를 거라고 해서 걱정”이라며 “강정 값을 따라 올리다간 손님이 끊길 것 같다”고 말했다.

[기후변화의 역습] <상> 더운 지구, 가난해지는 세계

# 세계 최대 커피전문점 스타벅스는 지난달 이후 커피 원두 매입을 중단했다. 세계 원두 생산의 3분의 1을 차지하는 브라질의 극심한 가뭄 때문이다. 뉴욕 현물 시장에서 브라질산 원두 가격은 파운드당 2달러를 육박한다. 올 초만 해도 1달러 선 아래였던 가격이 3개월 만에 두 배로 치솟은 것이다. 스타벅스코리아 관계자는 “원두 가격이 최근 크게 올라 비축분을 쓰고 있는 걸로 안다. 이런 상황이 계속되면 커피 제품 가격에도 압박이 올 수 있다”고 말했다.

기후변화가 세계 경제를 쥐락펴락하고 있다. 이상고온과 가뭄 등 기상이변으로 농산물 가격이 치솟는다. 올여름 엘니뇨 등 기상 이변으로 농산물 가격은 더욱 급등할 거란 경보도 나온다. 기상 재난으로 인한 각국의 재산 피해도 갈수록 급증하고 있다. 기후변화의 타격으로 실질소득이 감소하고 생산이 차질을 빚는 ‘기후 불황’이 온다는 경고가 실제 상황이 되고 있다는 얘기다.

코코아·팜유 … 3차 곡물 파동 오나

소비자 피부에 가장 와 닿는 기후변화의 충격은 먹거리 값이다. 2000년 이후 세계 식료품 가격은 두 차례 크게 들썩였다. 2007~2008년 밀·옥수수 가격 폭등으로 시작된 1차 곡물 파동, 그리고 2010~2011년 밀·보리·호밀 등의 가격이 무차별적으로 오른 2차 곡물 파동이다. 원인은 모두 기후변화다. 1차 파동 때는 호주 등지의 가뭄이, 2차 파동 때는 러시아·남미 지역의 가뭄 또는 이상 추위가 원인이 됐다. 2000년 전에도 이따금 기상이변으로 인한 곡물 파동은 있었다. 하지만 주기가 7~12년 정도로 최근 3년이 멀다 하고 곡물 시장이 들썩이는 정도는 아니었다.

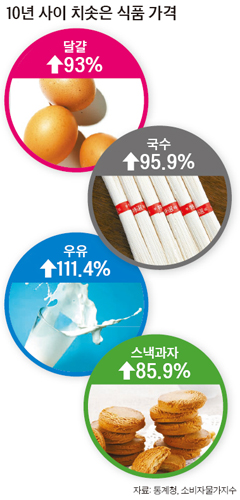

곡물 파동이 있을 때마다 국내 물가도 널을 뛰었다. 2007년 한 해 국내 밀가루 소매가는 51~67% 상승했다. 국수와 라면·빵 같은 가공식품 가격도 덩달아 뛰었다. 2007년 4분기만 해도 73.4였던 국수물가지수는 이듬해 2분기에 104.5로 폭등했다. 2007년 4분기 1000원이던 국수가 불과 6개월 만에 1420원이 됐다는 얘기다. 2008년 하반기엔 월별 소비자물가지수가 전년 대비 5%대 상승률을 기록하기도 했다.

최근 일부 농산물 가격이 오르며 “세 번째 곡물 파동이 오는 것 아니냐”는 우려가 나오는 것도 기후 변화 때문이다. 지난해 하반기 이후 아프리카 코트디부아르와 가나 지역 가뭄으로 코코아 가격이, 동남아 인도네시아·말레이시아 가뭄으로 팜유 가격이 크게 오르고 있다. 문제는 앞으로다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 미 기상청을 인용해 “올여름 엘니뇨가 올 가능성이 50%”라고 보도했다. 엘니뇨는 남미 인근의 태평양 해수면 온도가 2~10도가량 높아지는 이상 고온 현상. 엘니뇨가 시작되면 중남미 지역은 극심한 폭우를, 호주와 인도 등은 심한 가뭄을 겪는다.

농작물만 문제가 아니다. 식품 가공회사 카길은 지난해 초 미 텍사스주의 도축공장 문을 닫았다. 인근 지역의 가뭄으로 사료 값이 폭등하자 소를 키우는 농장들이 줄줄이 문을 닫은 여파였다. 최근 국내 계란 값이나 수입 쇠고기 가격이 줄줄이 오른 것도 가뭄으로 인한 사료 값 상승 때문이다. 김정인 중앙대 경제학과 교수는 “식품 파동에 대비해 수입선을 다변화하고 곡물 저장시스템을 마련하는 등 리스크 관리 방안이 절실하다”며 “해외에선 이미 극심한 가뭄이나 홍수에 견딜 수 있는 종자도 착착 개발되고 있다”고 소개했다.

역대 7대 산불 최근 10년 새 발생

기후변화로 재난 수준의 기상이변이 잦아지는 것도 경제에 큰 위험 요소다. 기후변화가 심해지기 시작한 2000년 이후 세계적으로 대형 산불과 태풍이 이전보다 훨씬 더 자주 일어났다. 1960년대 이후 가장 큰 피해를 낸 7대 산불은 모두 2006년 이후 발생했다. 최악의 가뭄이 찾아온 캘리포니아는 지난달부터 산불로 몸살을 앓기 시작했다.

올해 들어 북미 지역 체감온도가 영하 50도 가까이 떨어지는 혹한이 찾아온 것이나, 유럽이 이상 고온을 겪은 것 모두 기후변화의 결과다. 세계 최대 재보험사인 뮌헨리의 지오리스크 연구를 총괄하는 피터 호프 박사는 “기후변화로 기상이변이 더 자주, 심각하게 나타날 뿐 아니라 한 번 기상이변이 일어나면 지속 기간도 길어지고 있다”고 설명했다.

국내에도 기후변화로 인한 재난 수준의 기상이변이 지속적으로 나타나고 있다. 올 2월 울산시에 폭설이 쏟아져 몇몇 공장이 문을 닫은 사건이나, 지난달 말 강원도 삼척 지역에 하루 200㎜ 수준의 폭우가 쏟아진 것 등이 최근 사례다. 호프 박사는 “80년 이후 자연 재해로 일어난 세계 경제 손실에서 아시아 지역의 손실이 40%가 넘는다”며 “아시아 지역 경제 가치가 점점 더 늘어나는 만큼 재해로 인한 경제적 피해도 장기적으로 증가할 거라 본다”고 설명했다.

기상이변은 늘어나는데 이에 대비하는 사회적 인프라는 제대로 갖춰져 있지 않다. 지난 2월 폭설로 공장 지붕이 무너져 두 명의 근로자가 사망한 울산이 대표적인 경우다. 문제가 된 공장의 지붕은 해당 지역의 건축구조 기준상 하중을 ㎡당 50㎏만 견디면 되게끔 돼 있었다. 이 때문에 하중이 ㎡당 80~120㎏에 달하는 폭설이 오자 견디지 못하고 무너진 것이다. 문제는 ‘따뜻한 남부 지역’인 울산에 2012년부터 1회 적설량이 20㎝를 오가는 큰눈이 해마다 내린다는 것. “전국의 건축구조 기준을 기후변화를 고려해 개정해야 한다”는 주장이 방재 전문가들 사이에서 나오는 이유다.

공장 부지 선정도 기후 고려해야

기업들도 공장 부지 확보나 공장 설계 등 투자 단계에서부터 기후변화를 염두에 두지 않으면 큰 낭패를 볼 수 있다. 2011년 태국 대홍수가 대표적 사례다. 비교적 태국 진출이 빨랐던 일본 기업들은 특히 피해가 컸다. 물류 등을 고려해 큰 강을 낀 저지대에 공장을 지었기 때문이다. 파나소닉의 경우 당시 태국 공장 홍수로 영업이익 기준 600억 엔(약 6020억원)의 피해를 보기도 했다. 변지석 현대해상화재보험 교통기후환경연구소 전문위원은 “태국 진출이 늦었던 한국 기업의 경우 비인기 지역인 고지대에 공장을 지어 비교적 홍수 피해가 적었다”며 “앞으론 공장 부지 선정과 공장 설계 등에서 기후변화로 인한 각종 재난 가능성을 고려하는 ‘사업 영속성 계획(BCP·Business Continuity Plan)’에 특히 신경을 써야 한다”고 주장했다. 긴 호흡에서 기후변화의 원인이 되는 탄소 배출을 줄이는 노력도 필요하다. 회계법인 삼정KPMG의 김성우 지속가능경영본부장은 “선진국과 개발도상국의 차이는 사회·기업의 투자를 장기적 안목으로 보느냐, 단기 수익 관점으로 보느냐에 있는데 그런 점에서 우리나라는 아직 개발도상국을 벗어나지 못했다”며 “세월호 침몰사고처럼 대형 사건이 터진 뒤 뒷북 대책 마련에 나서는 관행을 바로잡아야 한다”고 말했다.

다음주에는 <하> ‘기후변화, 위기가 기회다’가 게재됩니다.

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 19일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/19/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)