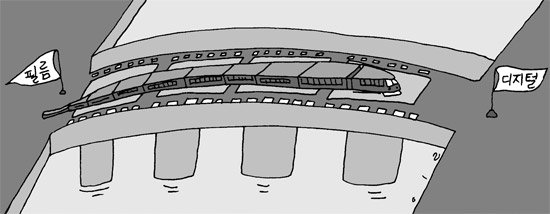

디지털은 문화의 대세다. 충무로에도 필름이 급속히 사라지고 있다. 지난 100여년 간 통용됐던 ‘영화=필름’ 등식은 이제 옛 이야기에 불과하다. 요즘은 한국영화의 99%가 디지털로 촬영된다. 실제 올해 개봉한 한국 상업영화 중 ‘설국열차’(봉준호 감독)가 필름으로 촬영된 유일한 작품으로 꼽힌다. 자연히 필름현상 일감도 줄어들었다.

영화진흥위원회(이하 영진위)는 지난 10월 부산 이전에 앞서 1980년부터 운영해온 필름현상소를 9월 초 문닫았다. 영진위 기술지원부 최남식 부장은 “2000년대 초부터 디지털 제작이 등장하면서 10년 안에 필름이 사라지질 것으로 예상했다”며 “필름시대가 막을 내린 건 제작환경 변화에 따른 자연스런 결과”라고 말했다.

CGV·메가박스·롯데시네마 등 주요 멀티플렉스들도 최근 1~2년 사이 필름 영사장비를 디지털로 교체한 상태다. 세방·제일·헐리우드등 영화인에게 친숙한 필름현상소도 문을 닫거나 디지털로 업종을 바꾼 상태다. 현재 명맥을 유지하고 있는 곳은 서울현상소 한 곳뿐이다. 서울현상소 최건호 대표는 “아날로그 필름은 화소·색감 등에서 디지털과 비교할 수 없는 매력이 있다”며 “국내 영화제작 문화가 외국에 비해 지나치게 디지털 일변도로 흘러 아쉬움이 크다”고 말했다.

디지털 촬영은 필름에 비해 편리한 점이 많다. 물량이 제한된 필름에 비해 자유롭게 찍을 수 있고, 편집·색보정 등 후반 작업도 상대적으로 손쉽다. 하지만 보존성 측면에서 불리한 대목도 있다. 한국영상자료원 이병훈 원장은 “필름은 100년 이상 살아남을 수 있다는 게 증명됐지만 디지털은 언제라도 데이터가 손실될 수 있다. 미국 등에서 디지털 영상을 필름에 옮겨 보존하기도 하지만 우리는 아직 그런 여건이 충분하지 못하다”고 말했다.

영화의 디지털화는 제작 현장에 크고 작은 변화를 몰고 오고 있다. 영화 마지막에 나오는 엔드 크레딧(End Credits, 영화제작에 참여한 사람·업체 명단)에도 이런 사실이 확인된다.

한국영화프로듀서조합(PGK) 최은화 대표에 따르면 네가편집·아날로그 색보정 등은 필름과 함께 사라진 대표적인 직종이다. 네가편집은 네거티브(negative) 필름, 즉 수많은 극장에서 상영할 필름의 원본을 편집하는 역할을, 아날로그 색보정·색보정 옵티컬 등은 현상 과정에서 색감을 조정하는 역할을 뜻한다.

색보정은 그 과정이 디지털로 구현되면서 이제는 DI(Digital Intermediate)로 대체됐다. 데이터 매니저 같은 새로운 직종도 생겨났다. 디지털로 촬영한 파일이 유실되지 않도록 2, 3차 백업을 해놓는 역할이다. 또 디지털 3D영화가 대두되면서 스테레오 그래퍼 같은 직종도 생겼다. 3D 촬영장비인 리그(rig)조작을 비롯, 입체값을 정밀하게 측정하는 역할이다.

극장 상영방식도 달라지고 있다. 영진위에 따르면 일반극장에서 상영된 필름 영화는 2008년 전체의 94%에 달했지만 올해에는 1.2%에 그쳤다. 투자배급사 쇼박스 관계자는 “상반기까지는 ‘박수건달’ ‘파파로티’처럼 디지털로 촬영한 영화를 필름으로도 전환해 극장에 제공했지만 6월 개봉한 ‘은밀하게 위대하게’부터는 모두 DCP(Digital Cinema Package)로만 제공하고 있다”고 말했다.

해외 예술영화를 필름으로 선보여온 극장 씨네큐브도 현재 상영중인 ‘쇼를 사랑한 남자’(스티븐 소더버그 감독)를 마지막으로 DCP로 전환할 예정이다.

100여 년 영화사 전체로 보면 디지털 보다 필름으로 촬영된 작품이 압도적으로 많다. 관련 기술이 여전히 중요한 이유다. 앞서 영진위의 필름현상 장비는 영상자료원으로 이관됐다. 이병훈 원장은 “2015년 완공될 경기 파주보존센터에 필름 현상시설을 확보해 필름 복원과 보존에 활용할 계획이다. 영화교육에도 쓸 수 있을 것”이라고 말했다.

지용진 기자

![호수에 차 놓고 사라진 건설사 대표…전북 정·재계 뒤집혔다 [사건추적]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/df7d6025-7503-46ff-95c7-aa068e21a72b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 23일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)