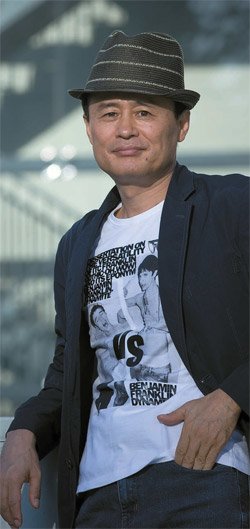

여덟 번째 소설집을 낸 구효서는 “그동안 서사나 주제에 치중했다면 이제는 스타일에 집중할 생각”이라고 했다. [권혁재 사진전문기자]

여덟 번째 소설집을 낸 구효서는 “그동안 서사나 주제에 치중했다면 이제는 스타일에 집중할 생각”이라고 했다. [권혁재 사진전문기자]삶은 어긋남의 연속이다. 기억이, 말과 생각이, 마음과 마음이 어긋난다. 그리고 오해를 빚어낸다. 구효서(56)의 여덟 번째 소설집 『별명의 달인』(문학동네)은 그 어긋남에 대한 보고서다.

우리 모두는 각자의 언어로 기억이라는 집을 짓는다. 말쑥한 언어의 옷을 입고 완벽함을 가장한다. 그런데 이번 소설집에서는 유독 말을 더듬거나(‘모란꽃’ ‘산딸나무가 있는 풍경’), 말을 하지 못하는 인물(‘6431-워딩.hwp’)이 도드라진다.

“책으로 묶다 알게 됐어요. 더듬는 말은 사유하고 반성하고 곱씹는 말이에요. 말에 대해 회의하는 사람은 늘 스스로 묻고 뒤집죠. 그래서 자기 언어를 불신하는 사람은 오히려 가려진 실체와 가까워져요. 번드르르한 말은 끝없이 가려지는 말이에요. 자기 말에 스스로 기만 당하는 말이기도 하고.”

구씨가 말을 이었다. “모두 자기 방식으로 기억하는 데 ‘이해한다’는 말처럼 가짜인 게 없지 않느냐”라고. 모든 소통은 오해가 아니냐는 반문이다.

그러니 어린 시절 같이 봤던 책에 대한 기억도 형제들 모두 제각각이고(‘모란꽃’), 사촌형이 썼던 말이 사전 속 의미와 달랐던(‘6431-워딩.hwp’) 것도 이상할 게 없다. 구로사와 아키라 감독의 명작 ‘라쇼몽(羅生門)’이 언뜻 연상된다.

믿고 싶은 걸 믿는 마음 때문에 주객이 바뀌기도 한다. 소설 ‘산딸나무가 있는 풍경’이 그렇다.

유명화가의 그림 속 고향집을 찾아 외지인들이 찾아 든다. 고향 마을의 모습은 그림 속 풍경과 다르지만, 마을 사람들은 관광객을 끌어들이려고 그림에 맞춰 마을을 새 단장한다. 어긋남을 받아들이지 못한 채 사실을 왜곡하는 것이다.

“원래 마을이 있고 그림이 있는데, 그림이 있고 마을이 있게 돼버리죠. 고향 마을의 정체성을 부정하는 건데, 그 일에 앞장서는 사람이 집성촌이던 마을에서 주류에 속하지 못한 채 소외됐던 인물이잖아요. 그림이든 말이든, 부리는 사람이 진짜처럼 믿게 할 수 있는 거죠.”

말은 무섭다. 사랑도 말이 되는 순간, 끝나버리고 만다. 소설 ‘화양연화’ 속 남자와 여자는 오랜 시간 서로 마음에 품었지만 끝내 “사랑한다” 말하지 않는다. 하지만 그 사랑의 여운은 길다. “두 사람은 전진하지 않아요. 거리를 유지하죠. 어쩌면 끊임없이 마음이 미끄러지는 데서 사랑과 행복이 생겨나는 건 아닐까요. 망설이고 유보하는 순간, 사랑은 ‘잠재태’로 존재할 테니까요.”

그럼에도 작가는 삶을 떠받치는 힘에 대한 믿음을 버리지 않는다.

“사람들은 겉을 보고 안을 짐작하려 하지만 안에는 다른 힘이 있어요. 음악에서 고음에 감춰져 드러나지 않는 저음부처럼. 바다 위에 파도가 몰아쳐도 바닥은 잔잔하잖아요. 변화무쌍한 흐름 저변에 반복성과 지속성이 있기에 삶이 계속되는 거죠.”

글=하현옥 기자

사진=권혁재 사진전문기자

◆구효서=1957년 경기 강화 출생. 87년 중앙일보 신춘문예로 등단. 장편 『비밀의 문』 『동주』 등. 소설집 『깡통따개가 없는 마을』 『시계가 걸렸던 자리』 『저녁이 아름다운 집』 등. 황순원문학상·대산문학상·한국일보문학상 등 수상.

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)