“올 게 온 거지.”

포스코에 대한 전격적인 세무조사가 실시된 3일. 이 회사 직원은 ‘정준양 회장 압박용 조사’라는 회사 안팎의 분석에 자조하듯 말했다. 그는 “또 이러나 싶기도 하고, 되풀이되게끔 하는 회사 고위층도 답답하다”고 했다. 포스코와 국세청은 펄쩍 뛰며 연관성을 부인했다. 그러나 정부의 핵심 관계자는 “지난주 청와대의 뜻이 정 회장에게 전달됐다”고 전했다. 시장은 이미 이를 기정사실화하고 있다. 증권사이트인 팍스넷에는 “정권 교체기마다 시끄러웠는데 어째 조용하다 싶었다(아이디 selen)”는 글이 올랐다.

포스코와 함께 민영화된 공기업의 양대 축인 KT는 더 노골적이다. 청와대는 최근 이석채 회장에게 조기 사퇴 의사를 타진했다. 그는 “아직은 때가 아니다”라며 거부 의사를 표시했다고 한다.

“정치바람 타고 취임, 악순환 시작”

포스코와 KT의 최고경영자(CEO) 리스크가 다시 불거졌다. 그것도 두 회사 모두 중요한 때다. KT의 조기 사퇴 논란은 사운이 걸린 주파수 경매가 진행되는 시점에 벌어졌다. 원하는 주파수 권역을 따내긴 했지만 ‘승자의 저주’를 피하려면 장기 계획을 촘촘히 짜야 할 때다. 포스코도 세계 철강 수요의 감소로 어느 때보다 어렵다. 한때 20%를 넘어섰던 포스코의 영업이익률은 지난해 5.7%로 수직 하락했다.

수장의 운명이 불확실한 두 회사는 나라 경제에 먹구름이 될 수도 있다. 자산 규모로 포스코(81조원)는 재계 6위, KT(35조원)는 11위다. 포스코 회장은 52개 계열사, KT 회장은 54개 계열사를 지휘한다. 김경수 성균관대 경제학과 교수는 “민간 기업 인사에 정부가 개입하면서 시작된 악순환”이라며 “연초에 있었던 금융지주사 회장 선임 문제도 마찬가지”라고 진단했다.

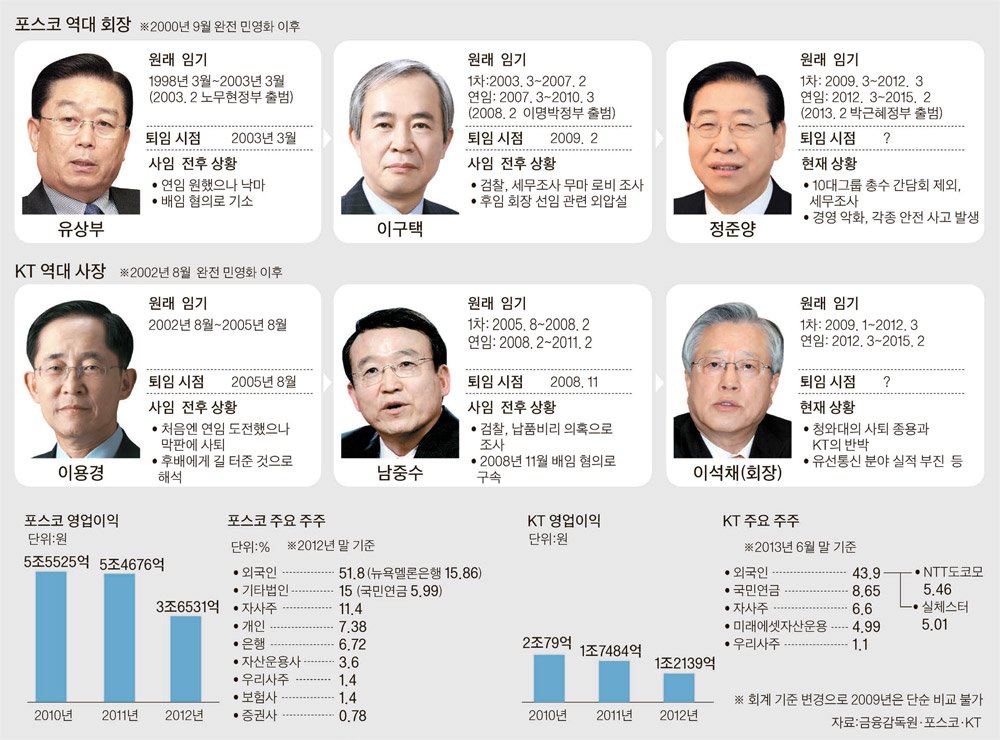

악순환의 근원은 깊다. 포스코는 2000년 9월 완전 민영화가 됐다. 국민연금 지분 5.99%가 있을 뿐이다. 외국인 지분(51.8%)은 절반이 넘는다. 그러나 포스코는 ‘CEO 리스크’를 달고 산다. 민영화 후 첫 회장인 유상부 전 회장은 본인 의지와 달리 연임하지 못했다. 김대중 전 대통령 3남의 요청으로 다른 회사 주식을 비싸게 산 게(배임) 문제가 됐다. 노무현정부 출범 직후인 2003년 3월의 일이다.

이구택 임기 1년 남기고 사퇴

후임자인 이구택 회장은 포스코 공채 1기여서 기대를 모았으나 임기를 1년여 앞두고 옷을 벗었다. 당시 검찰은 포스코의 세무조사 무마 로비에 대한 조사를 벌였다. 현재 회장인 정준양 회장도 이 틀에서 벗어나지 않는다. 정 회장을 뽑은 CEO 후보 추천위원회에서 경쟁자는 “나는 들러리”라며 외압을 주장했다. 이명박 전 대통령 측근이 외압의 근원으로 지목되기도 했다.

KT도 마찬가지다. KT는 2002년 8월 민영화됐다. 정부는 KT의 주식을 단 한 주도 가지고 있지 않다. 그러나 2005년 이용경 전 사장에서 남중수 전 사장으로 교체될 때부터 외압설이 끊이지 않았다. 2008년 협력업체에서 뒷돈을 챙긴 혐의로 옷을 벗은 남 전 사장은 친노무현계로 분류됐다. 비리에 ‘괘씸죄’가 더해졌다는 의혹이 나왔다. 그는 올해 초 사면 복권됐다.

경영 악화 속 리더십 공백 우려

이석채 현 회장이 선임되는 과정도 매끄럽지 않았다. 2009년 당시 대표이사를 공모할 때만 해도 이 회장은 KT 정관상 후보 자격이 없었다. KT의 경쟁 업체에서 사외이사를 지낸 바 있어 당시 정관대로라면 CEO 공모에 나설 자격이 없었던 것. 그러나 KT 이사회는 정관을 고쳐 이 회장을 후보로 올렸다. 이에 대해 최정표 건국대 경제학과 교수는 “원칙적으로 민간 기업 인사에 정부가 손을 떼는 게 맞지만, 현재 회장들을 두둔할 마음도 없다”고 말했다.

CEO 리스크가 커지면서 회사 사정은 꼬여가고 있다. 포스코에선 포항제철소(3월), 포스코엠텍 영월 공장(7월) 등에서 안전 사고도 잇따랐다. 계열사인 대우인터내셔널은 해상초계기 도입 과정의 탈세 의혹으로 수사 선상에 올랐다. 전 정부 때 벌여 놓은 자원 관련 사업은 이렇다 할 성과를 내지 못한 채 자금 압박 요인이 되고 있다.

KT에선 인사철이면 간부급 직원이 사정기관 등에 투서를 보내는 게 관례처럼 됐다. KT 전직 임원은 “임기가 불안정한 CEO는 장기 비전 제시보다는 단기 실적에만 급급해 한계가 있다”며 “정부 통제 구조가 고착화되면 임원들은 자리 보전을 위해 정치권을 기웃거린다”고 말했다.

이사회 기능 강화해 악순환 끊어야

포스코 이사회 의장을 지낸 서윤석 이화여대 경영학과 교수는 “앞으론 이사회 기능을 강화해 충분한 검증과 토론을 거쳐 정부로부터 자유로운 분을 새 회장에 선임해야만 악순환이 끊긴다”고 말했다.

김정식 연세대 경제학과 교수는 “두 회사의 중요성이 큰 만큼 CEO가 정부의 철학을 공유하는 것은 필요하다”며 “그러나 전문성 있는 인사가 독립 경영을 하고, 실적이 부진하면 책임을 묻는 내부 시스템이 전제돼야 한다”고 강조했다. 김상조 한성대 무역학과 교수는 “2인자를 키우지 않는 문화를 버리고 CEO 후보군을 양성해 내·외부의 평가·검증을 통해 후임이 결정되는 체계를 만들어야 한다”고 말했다. 그는 “문제가 생기면 후임을 선임하는 방식으로는 누가 와도 외압설, 자질설에 휘둘릴 수밖에 없다”고 강조했다.

김영훈·손해용 기자

![애나 키우라는 시모…"나쁜 며느리 돼라" 정신과 의사가 깨달은 것 [마흔공부⑤]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/20/66ac3767-cd4b-4fdf-a568-90fd486a334f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)