6·25 전쟁의 포성이 멎고 한반도 허리에 비무장지대(DMZ)가 만들어진 지 올해로 60년. 얼어붙어 있는 남북 관계를 회복하고 DMZ 생태계를 보존하기 위한 ‘그린 데탕트(긴장 완화)’에 대한 관심이 그 어느 때보다 높다. 박근혜 대통령이 지난 8일(현지시간) 미국 의회 연설에서 DMZ 내에 세계평화공원을 조성하고 싶다는 의사를 밝히기도 했다. 철의 장막에서 생명의 띠로 바뀐 독일 ‘그린벨트’ 등 유럽 현지 취재를 통해 DMZ 보존과 활용 방안을 모색해 본다.

홍수 예방하려 엘베강 둑 1700m 물려

독일 베를린에서 북서쪽으로 250㎞가량 떨어진 브란덴부르크주 렌젠시(옛 동독 지역) 인근 엘베강. 지난 15일 오전 강변에 솟아 있는 10m 높이의 콘크리트 전망대에서 내려다본 엘베강은 깊고 푸르렀다. 강둑을 따라 자전거 행렬이 이어졌고, 강물 위엔 조정 경기용 보트를 타는 사람들 모습도 보였다. 강변 초지에선 야생마들이 풀을 뜯고, 큰고니 4~5 마리가 깃털을 다듬고 있었다.

한가롭고 평화로운 풍경이었다. 하지만 1989년까지만 해도 이곳은 동서독이 장벽을 쌓고 총부리를 겨눴던 분단의 현장이었다. 강변 전망대도 동독인들의 서독행 탈출을 막으려고 동독 측이 설치했던 감시탑이었다.

환경단체 분트(BUND·지구의 벗 독일 지부)의 활동가인 디터 로이포트는 “분단 시절 동독 쪽 강둑에는 3m 높이의 담장이 쳐져 있었고 2.5㎞마다 감시탑이 서 있었다”며 “민간인 접근이 통제됐던 데다 통일 후에도 보호 노력이 이어진 덕분에 접경지역은 독수리·비버 등 멸종위기 야생동물의 보금자리가 됐다”고 말했다. 과거 동서독을 갈랐던 1393㎞의 ‘철의 장막’이 녹색 생명의 띠인 ‘그린벨트’로 다시 태어난 현장이다.

독일 연방정부와 지방정부, 환경단체 등이 옛 동·서독 접경지역을 그린벨트로 지정해 난개발을 막고 자연의 모습을 되찾으려고 노력한 결과 현재 600여 종의 멸종위기 동식물이 서식하는 생태계의 보고(寶庫)로 변모한 것이다.

로이포트는 그린벨트 지역의 생태 복원 현장을 보여주기 위해 렌젠에서 7㎞ 정도 상류에 위치한 뵈제오트 지역으로 기자를 안내했다. 강둑을 뒤로 물려 홍수 때 물이 흐를 수 있는 공간을 넓힌 곳이다. 강폭이 갑자기 줄어드는 뵈제오트에서는 ‘악마의 장소’라는 뜻의 지명처럼 자주 강둑이 범람하고 홍수가 발생했다. 2002년에도 홍수로 큰 피해가 발생하자 강둑을 뒤로 후퇴시키자는 주장이 제기됐다. 결국 2007~2012년 공사가 진행됐고 일부 지점에서는 강둑이 1700m나 후퇴했다. 공사 후 옛 강둑과 새로 쌓은 강둑 사이에는 400만㎡(축구장 넓이의 480배)의 초지와 습지가 형성됐다. 그 후 이곳을 찾는 철새 등 야생 동물이 크게 늘었다. 로이포트는 “엘베강 유역 20여 곳에서 강둑을 물리는 문제가 논의됐지만 토지보상 문제가 얽힌 탓에 실제 공사가 이뤄진 것은 이곳뿐”이라고 설명했다.

엘베강 건너편(옛 서독 지역)에서도 그린벨트 보호 활동이 활발하다. 브란덴부르크주를 마주보고 있는 니더작센주의 생태담당 공무원인 토비아스 카이엔부르크는 “유럽연합(EU)의 지원금을 활용해 그린벨트 지역 내에서 철새 먹이를 위해 농작물을 수확하지 않거나 철새로 인해 농작물 피해를 본 농민들에게 ㏊당 연간 300~400유로(43만~58만원)의 보상금을 지급한다”고 설명했다. 그는 “동·서독 장벽이 무너진 지 20년이 넘었지만 아직도 동독 쪽 동물들이 서독 쪽으로는 넘어오지 않고 있다”며 “동물들이 언제쯤 넘나들 것인지도 연구 대상”이라고 말했다.

독일 그린벨트는 관광자원으로도 주목받고 있다. 과거 강변 감시탑을 전망대로 개조하고, 자전거 도로를 개설한 덕분에 체코~발트해에 이르는 190㎞의 엘베강 자전거길은 매년 10만 명 이상이 찾는다. 엘베강 그린벨트는 차도와 떨어져 있는 평지인 데다 경관도 좋아 자전거 라이더들에게 특히 인기가 높다고 한다.

그린벨트는 그 자체로도 중요하지만 유럽 생태계 네트워크의 중심축 역할도 하고 있다. 유럽의 깃대종인 유럽살쾡이(wild cat) 등을 보호하는 데 그린벨트가 활용되고 있는 것이다. 베를린에서 만난 분트 활동가 마크 회스트만은 “독일 내 25만㎞에 이르는 도로 탓에 살쾡이의 서식지가 단절돼 유전자 교환이 어렵게 됐고 로드킬로 죽는 경우도 많다”며 “살쾡이를 위해 2004년부터 사유지 매입 등의 방법으로 총 길이 2만㎞의 생태 네트워크를 조성 중”이라고 말했다. 그는 “그린벨트가 없었다면 엄두도 낼 수 없었을 것”이라고 덧붙였다.

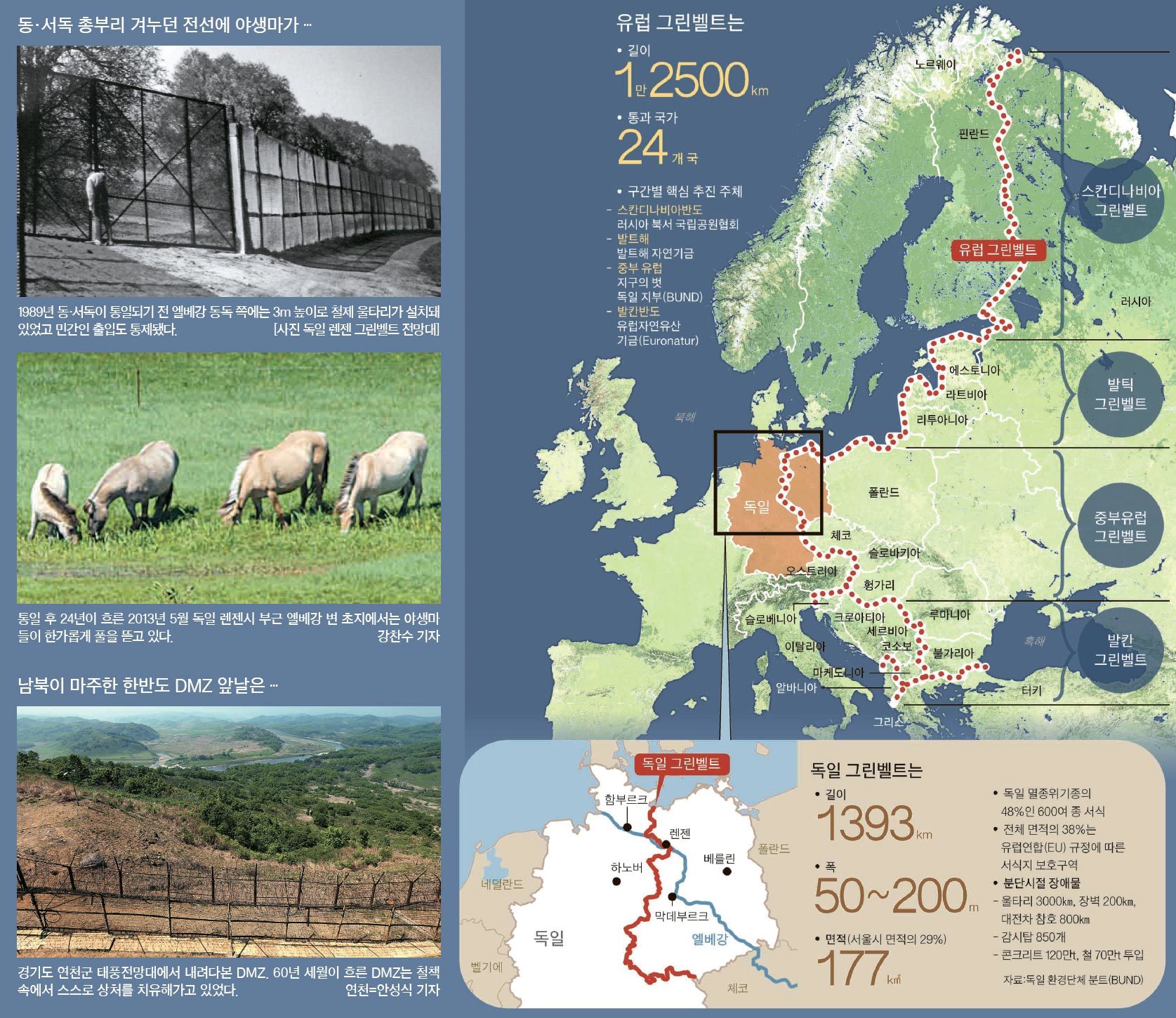

유럽 24국 1만2500㎞ 그린벨트 잇기

독일의 그린벨트 성공 사례는 유럽 전체로도 확산되고 있다. 2003년 발족한 ‘유럽 그린벨트 추진단’ 관계자들은 올해 출범 10주년을 맞아 지난 16일 베를린에서 국제회의를 열었다. 이들은 북쪽 스칸디나비아 반도에서 남쪽 발칸 반도까지 1만2500㎞의 그린벨트를 잇겠다는 야심 찬 목표를 갖고 있다. 이 회의에서 베아테 예셀 독일 자연보호청장은 “그린벨트는 유럽 전체 생태계의 등뼈(backbone)로서 보존 가치가 높을 뿐만 아니라 유럽의 평화 유지와 지역의 지속 가능 발전에 큰 역할을 하고 있다”고 강조했다.

이날 회의에는 한국의 환경부와 경기도, 자연환경국민신탁 관계자들도 참석했다. 경기도는 지난해 2월 독일 자연보호청과 양해각서를 맺고 한국 DMZ의 보전·활용 등과 관련한 협력 사업을 진행하고 있다. 최승대 경기도 행정2부지사는 “환경·생태 협력은 비정치적인 분야여서 남북한 간에도 쉽게 적용할 수 있다”며 “접경지역 생물권 보전지역처럼 통일 전에라도 DMZ에 적용할 수 있는 다양한 프로그램을 미리 준비할 필요가 있다”고 말했다.

베를린·렌젠=강찬수 환경전문기자

◆ 유럽 그린벨트 운동

과거 동·서유럽을 갈랐던 철의 장막 접경지대의 생태계를 보호하고 개발·보전을 조화시키려는 풀뿌리 시민운동이다. 독일과 세계자연보전연맹(IUCN)의 주도로 2003년 첫 국제회의를 개최한 이후 국가별로 수십m~수㎞의 폭으로 녹색 띠를 보존하려는 활동을 전개하고 있다. 유럽 24개국을 관통하는 1만2500㎞의 유럽 그린벨트는 스칸디나비아 반도와 발트해 연안, 중부유럽, 발칸 반도 등 크게 네 부분으로 나뉜다. 시야 확보를 위해 숲을 없애고 초지를 조성했으며 폭탄·지뢰 폭발로 생긴 웅덩이 등으로 특이한 생태계를 이루고 있다.