일중 김충현

일중 김충현손으로 쓰는 글씨의 힘이 한없이 미약해진 오늘에도 글씨는 살아있다. 글씨는 곧 그 사람이니, 사람이 살아나가는 동안 글씨는 소멸할 수 없다.

그렇다 해도 동아시아 수천 년 세월을 시대와 함께 호흡해온 서예는 옛 영광을 잃었다. 붓을 들어 시절을 내려치던 명필의 맥은 가물가물 하다.

일중(一中) 김충현(金忠顯·1921~2006)은 이렇게 세상이 무심히 흘려 보낸 우리 세대의 서예가 중 이름 석 자가 뚜렷할 만큼 일가를 이뤘다. 형제 서예가인 여초(如初) 김응현(1927~2007)과 함께 일중이 한국 근·현대 서단(書壇)에 남긴 발자취는 크고 깊다.

그 중에서도 여자들이나 쓰는 글씨라 해 하대받던 한글 서체에 힘을 불어넣고 한민족 고유의 글씨체를 확립한 건 평가받을 만하다. 22세 되던 1942년, 엄혹한 일제강점기에 『우리 글씨 쓰는 법』을 저술한 것을 시작으로 평생 한글 고체를 연구해 이른바 ‘일중체(一中體)’를 만들어 낸 것은 쾌거라 할 만하다.

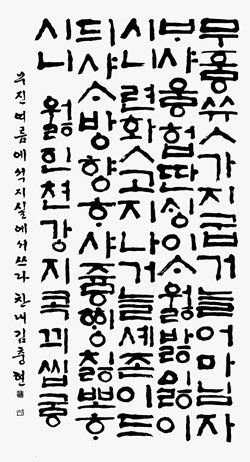

서예가 일중 김충현이 ‘일중체’로 쓴 ‘월인천강지곡’. 훈민정음의 고체를 오늘에 되살려 600년 한글 역사를 담았다. [사진 일중선생기념사업회]

서예가 일중 김충현이 ‘일중체’로 쓴 ‘월인천강지곡’. 훈민정음의 고체를 오늘에 되살려 600년 한글 역사를 담았다. [사진 일중선생기념사업회]21일부터 3월 6일까지 서울 관훈동 백악미술관에서 열리는 ‘일중 한글 기획전’은 일중의 강직하고 기품 있는 한글서예 맛을 모처럼 만끽할 수 있는 자리다.

훈민정음 창제 당시의 고체(古體) 자형을 그냥 따라 쓰는 것이 아니라 현재의 숨을 불어넣어 새 생명을 얻은 글씨 60여 점을 만날 수 있다.

단단한 건축적 미감을 풍기면서도 유연한 붓의 춤이 흔쾌하다. 형(形)·세(勢)·기(氣)가 붓에 실려 부드러움과 거침, 빠르고 느림을 오가며 이룬 서체는 한 폭의 그림을 보는 듯하다. 그 글씨들에 600년 한글의 역사가 담겨 있다.

일중은 생전에 “우리글의 글자 모양은 굳세고도 부드러운 자태 있어 매우 아름답다”고 평했다. 집안에 내려오던 좋은 궁체 글씨를 어려서부터 곁에 두고 뜯어 본 마음에서 우러나온 말이다.

이번 전시에는 『팔상록』 『유교』 등 ‘일중체’의 뿌리가 된 귀한 자료도 함께 나온다. 특히 궁체를 알던 궁녀가 한 집에 살았다는 증언이 나와 주목된다.

일중은 말년에 들어서야 후학들에게 “내 지금에야 쓴다는 소리를 듣는다”고 했다. 글씨를 신앙처럼 섬긴 이런 겸손한 일중의 정신이야말로 현대서예가 되새겨야 할 덕목이다. 02-734-4205.

정재숙 문화전문기자

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)